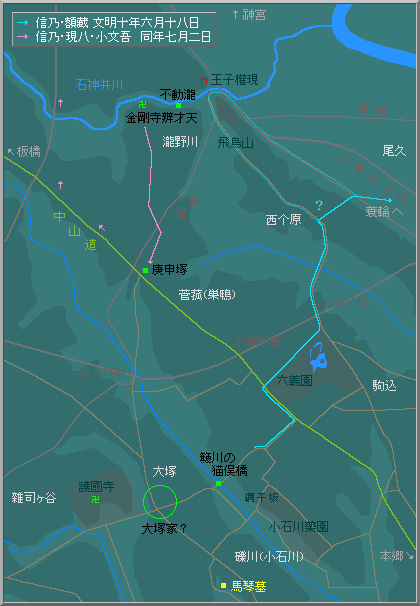

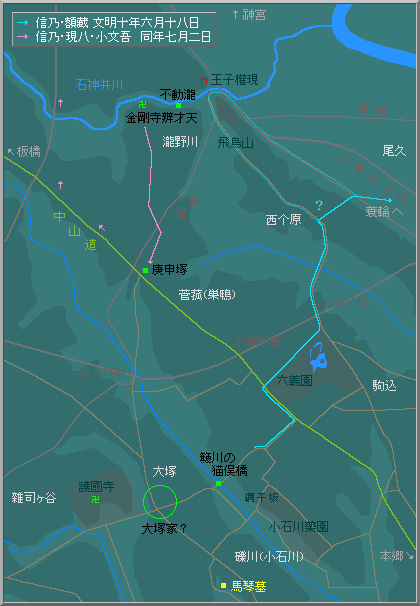

白龍亭・大塚周辺図(信乃と額蔵)

■ 目次 >> 地図(補図) >> 大塚周辺図(1999年~2012年/2025年 6月 改訂再開)

▼江戸・大塚周辺

* 高精細+小画面(スマホ)は、地図の縮小表示可能。それ以外(PC)は、地図の拡大表示可能。

【大塚】

最初の犬士・犬塚信乃が登場する武蔵国豊島郡大塚。

現在、大塚は東京都豊島区北大塚と南大塚、及び文京区大塚がある。JR山手線の大塚駅は豊島区側にあるが、こちらは以前は巣鴨村だった場所。文京区側の方が本来の大塚。

* ゆーかさんの「伏姫屋敷」で得た知識なのだが、1903年に鉄道の「大塚」駅が豊島区側にできたことで、後の 1969年住居表示で豊島区にも大塚という地名が生まれたのだとか。鉄道好きの亭主だがそれは知らなかった。なお、本来の大塚にも、文京区側の北端ぎりぎりではあるが、1954年に地下鉄「新大塚」駅ができた。「こっちが本家なんだぞ」という意味で「本大塚」とでも名乗ればよかったのに、と思ってしまう(厚木市にない「厚木」駅に対して、厚木市に「本厚木」駅を作った例がある)

では、八犬伝で信乃や浜路が住んでいた場所はどの辺か?

* 亭主は文京区界隈には地理勘がまったく無く、旧サイト時代は、当時所有していた紙の地図に「猫又橋」が掲載されていなかったこともあって、場所の考察が中途半端だった。当時、とある方から「猫又坂は現実に存在する」と教えていただいたが、それがどこかも確認できなかった。その後、ネットが発達して Google Map とか Street View などが充実。それによって猫又橋の位置も正確に把握できたこともあり、このページを再開するにあたり、大幅に書き直した。

場所を特定する上で、最も重要な情報は「簸川の猫俣橋」である。

江戸時代から猫又橋(猫貍橋)が実在しており、大正期に石橋となり、昭和初期に川が暗渠となって橋はなくなったという。現在その跡地に、文京区教育委員会による案内板が立っているとか。現地に行ったことはないが、ネット上で写真を見ることができる。

「城堭廟のほとりに、一條の小川あり。こゝに至て紀二郎は、途窮りて慌忙き、引きかへして迯んとするに、與四郎はやく跳かゝりて、猫の項を含喁とくはえて、只一當にぞ嚼殺す(中略)今このわたりに掛れる橋を、簸川の猫俣橋といふとぞ。紀二が故事に因なるべし」

(第二輯第十八囘)

ここは、大塚家の飼猫・紀二郎が、犬塚家の飼犬・与四郎に殺された場所。

ということは、この橋を中心として猫の行動半径内に大塚家がなければならない。とはいえ、この時は必死に逃げた先なので、通常の行動半径を超えた距離かもしれない。だが、力尽きて猛犬に追いつかれたのではなく、川に阻まれた結果なので、それほど遠いわけでもなさそうである。

他のヒントとして、後述の手束の弁才天参詣や網乾左母二郎の逃走がある。

弁才天は大塚よりかなり北なので、毎日通ったからには大塚の中でも北の方に住んでいたのでは、とも考えた。一方、網乾左母二郎は浜路を誘拐して中山道方面に逃走する際に南の小石川を経由する。南が中山道に近いと考えるからには、大塚の中でも南の方に大塚家があったのでは、とも想定できる。

だが、どちらも決め手に欠ける上に、北にも南にも行きやすいのであれば、北でも南でもない大塚の中央と考えるしかあるまい。

結局、①猫の行動範囲内、②南北方向において大塚の中央付近、③大塚家が村長であるがゆえに東西方向においても村はずれではなさそうだ、という判断から、地図内 ◯印は、江戸時代の大塚町の中心部だったあたりにつけた。

【滝野川弁才天】

犬塚番作の妻・手束が子を願って毎日通った場所。

「手束も(中略)忽地に思ふやう、「瀧の川なる辨才天は、此わたりなる古廟にて、靈験ありと人はいふなる。祈らば應報なからずやは。」と思へばやがて夫に告て、次の日より朝とく起て、件の社に日參し、一子を祈りて他念なし。今茲長祿元年の秋よりはじめて、三年が間、一チ日も懈らず…」

(第二輯第十六囘)

Google Map で計測すると、片道 3.5km。

往復で 7kmも日参するのだから、手束の願いの強さは並々ならぬものがある。

そうやって産まれた犬塚信乃も、母が病になった時、平癒を祈って弁才天近くの不動の滝で水垢離をして死にそうになった。

糠助「けふは未明にうかれ出て、神谷川に雜魚釣暮し、瀧の川をかへり來れば、ここなる息子が不動の瀧に、水垢離執て、身は冷徹り、息も絶べき形勢を、見つけし時は膽潰れて、周章き引出し、そがまま坊へ將てゆきつ(中略)件の瀧は寺へ遠くて、わが外に人しらざりき。寔に危き事なりし」

(第二輯第十七囘)

上記引用文では、不動の滝は寺から遠いとある。

寺とは弁才天堂のことで、人が倒れていても気づかない程度には視界から外れて遠いという意味で、歩いて遠いわけではない。

弁才天の寺の名前が出てくるのは、後々信乃たちが古那屋から戻ってきた時。

信乃「瀧野川といふ村あり。この村に、金剛寺といふ古刹あり。辨才天の靈地なり。某八九歳なりし時、母の爲に祝禱して、しばしば詣し事あれば、案内はよく知れり」

(第五輯第四十一囘)

信乃・現八・小文吾は、この金剛寺に参籠すると称して偽名で宿泊。ここを拠点として、庚申塚刑場を襲撃し、処刑寸前の額蔵を救出した。この時に放った矢にくくりつけた紙牌に「奉納若一王子權現、所願成就」(第五輯第四十三囘)とあって、弁才天だけではなく、王子権現にも神頼みしたのが分かる。

【信乃の旅立ち】

庚申塚刑場襲撃から時間を遡って、信乃が大塚を旅立った件。

「巣鴨を左邊に見かへれど、跡は濁さぬ石神井の、流に添ふて西个原、田畑を過る夏の雨に、追れて蓑輪の笠やどり、石濱村に舟まちて、稍うち渡る墨田河、その樹下の涼しさに、霎時とてこそ柳嶋…」

(第三輯第二十五囘)

まず行婦塚(額蔵母の墓)に立ち寄った後、西ヶ原→田端→三ノ輪→石浜→柳島、というルートで進む。

西ヶ原から先の不可思議なルートについては「模写『長禄江戸図』」で触れているので、ここでは、大塚から西ヶ原までの経路について書く。

* 西ヶ原までの道についても「模写『長禄江戸図』」と、かなり重複している。

巣鴨を左に見つつ西ヶ原に行く道は、大塚から北東、猫又橋から猫又坂を行けばほぼ一直線である。

そのまま、ちょっとした台地を越えれば(JR上中里駅あたり)田端→三ノ輪→石浜という道筋に出られる。問題はこのルートでは石神井川を通らないことだ。

石神井川に沿って進むためには、大塚から北に向かい、庚申塚を経由するルートが最適。ただ、この場合は巣鴨を右に見るか、巣鴨の真ん中を突っ切ることになり、左という条件が満たせない。

巣鴨を左に見つつ、一旦西ヶ原(台地の手前)に出つつ、石神井川にも沿って、再び西ヶ原(台地の向こう)へ……というルートもあるけれど、かなり不自然なのよね。

根本的な問題は、西ヶ原に出たら、田端方向ではなく、王子方面から北に向かう道=岩槻道(日光御成道)を進めば、目的地の許我に行かれるということ。これについては「長禄江戸図」がからむ話なので、ここでは触れない。

【左母二郎の逃走】

網乾左母二郎は、浜路を奪って、大塚から逃走した。

* このルートは本郷円塚山を通るので「本郷周辺図」と重複する部分がある。

「濱路を豪奪て、途に行轎を雇ひつゝ、そがまゝ間道を亂走して、木曾路を京へ入らんとて、路さへ曲る由美村より、この圓塚を過るになん」

(第三輯第廿七囘)

この道筋はかなり不可思議である。

木曽路=中山道で京都まで行こうというのである。であるならば、大塚から北上すれば、庚申塚で中山道に出られる。

そんな分かりやすい道だと見つかってしまうと警戒して間道を選択したのだろう。真逆の南東に走り、本郷方面に向かったのだが、そこで中山道を使ってしまえば、結局は近道の庚申塚経由で来た追っ手に見つかるのではないのか? 結果的に本郷で死ぬから中山道の件は問題にならないわけだが。

大塚から南東に向かう道は、そのまま本郷弓町(由美村?)を通る。

気になるのは、大塚から東に向かうと、猫又橋の下流に氷川橋があり、その先に「網干坂」があることだ。網乾左母二郎なのだから、網干坂を通ったかもしれない。その場合、本郷までの道筋はくねくねと複雑にはなる。

くねくねの裏道は、一見、追っ手をまくのに都合が良さそうだが、表道を進んだ追っ手に先回りされてしまう。

地理勘が狂っている網乾左母二郎なら通りかねない気もする。