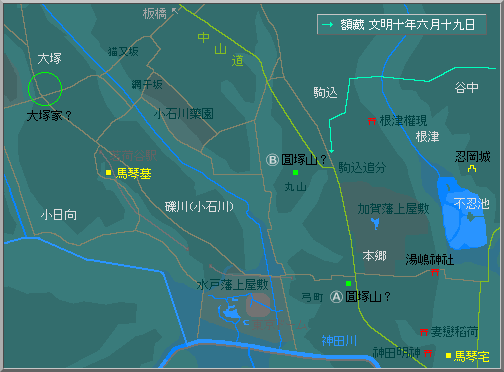

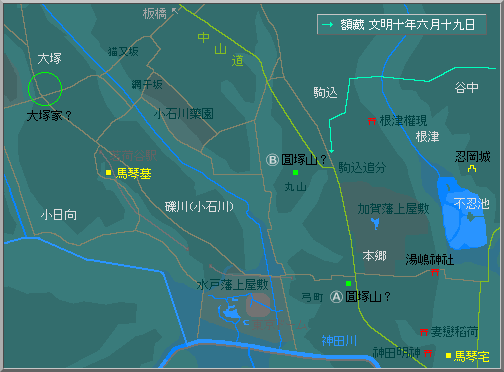

白龍亭・本郷周辺図(道節と額蔵)

■ 目次 >> 地図(補図) >> 本郷周辺図(1999年~2012年/2025年 6月 改訂再開)

▼江戸・本郷周辺

* 高精細+小画面(スマホ)は、地図の縮小表示可能。それ以外(PC)は、地図の拡大表示可能。

【本郷とは?】

円塚山を語る前に、本郷についての基本をおさらい。

* 高低差などを含めて、本郷についての地理勘がある人は読み飛ばされよ。

本郷とは、江戸城の北にある台地のひとつ。

* 下の断面図にある「臺」は、「台」の旧字。

幕末に旧幕臣軍と薩長が戦った上野の山(上野台)と、不忍池を挟んで向かい側の台。台上の広大な領域を加賀藩前田家の上屋敷(現在の東京大学)が占めている。また、台の中央を尾根道としての中山道が通っている。

南北断面で見ると、本郷台の南には徳川時代以前に「神田山」があった。

第八輯下帙第八十六囘に「神田の岱」との記述があるが、八犬伝ではそこ以外には登場しない。

徳川の時代になり、神田山を削って日比谷入江を埋め立て、本郷台の南側を切り開いて平川の流路を変えてこの谷に流して神田川として、ここを江戸城の外堀にした。

神田川の南を駿河台、北を湯島という。

* 神田川沿いに JR御茶ノ水駅があり、ここから神田川が流れる深い谷がよく見える。これが人の手によって造られた人工渓谷だと知った時は驚いたものだ。ちなみに、ここを開削したのは、仙台藩・伊達家である。

【本郷円塚山】

犬山道節が登場し、浜路が死ぬ円塚山。それはどこにあるのか?

* 地図中には「圓塚山」と書いてあるが、これは旧字。

「この圓塚山は、豐島・本郷の西にあり。巽は蒼海杳渺として、安房・上總の盡處をも觀るべく、西は連山嵯峨として、筥根足柄、富士の雪、夏なほ寒きこゝちぞする。鎌倉海道ならざれども、木曾路へかよふ順路にして、上總・下總へ赴くもの、こゝを過るを捷徑とす」

(第三輯第廿七囘)

円塚山は、本郷の西にあって、箱根や富士山が見えて、中山道(=木曽路への順路)がある。

以上は、地図内に Ⓐ と Ⓑ の二ヶ所ある円塚山推定地点に共通した条件だ。

上記引用文では、更に、東南に安房・上総まで見えて、上総・下総に向かう近道でもある。

この条件に合うのは Ⓐ地点。現在の地下鉄「本郷三丁目」駅付近。

巽=東南方向への視界が開けている以上、本郷台の南端でなければならない。また、上総・下総という東側への道筋も、北側だと上野台というもう一山超える必要があるが、南端なら上野台はなく平地で歩きやすい。

さらに Ⓐ地点説を補強するのが、網乾左母二郎の逃走ルート。

「濱路を豪奪て、途に行轎を雇ひつゝ、そがまゝ間道を亂走して、木曾路を京へ入らんとて、路さへ曲る由美村より、この圓塚を過るになん」

(第三輯第廿七囘)

古地図を探しても「由美村」は見つからないが、Ⓐ地点至近に「弓町」がある。

ただ、この逃走ルートは不可思議で、Ⓐ地点付近を通りつつ、なぜか折り返すように Ⓑ地点近くも通る。ゆえに、100% Ⓐ地点説の補強とも言い切れない。

* 左母二郎の逃走ルートの問題については「大塚周辺図」に詳述。

もうひとつ Ⓐ地点説を補強するのが、額蔵の帰還ルート。

「千住河を渡す比、日は暮果て、途いと暗し。迷ふべき程にはあらぬを、いかにしてか行拔て、駒込村のこなたへ來つ。こゝにやうやく心づきては、立戻るとも途に損あり。本郷坂を横ぎりて、礫川よりこそ、と思ふに、わが身に假傷造らんにも、なかなかに迂路して、月の出るをまつこそよけれ、と肚裏に尋思しつ、初更過たる比及に、圓塚山を越るになん…」

(第三輯第廿八囘)

信乃を見送った帰路、千住で渡河したら日が暮れて、道に迷って駒込まで来て行き過ぎちゃった、という。

* この日が暮れるあたりが、ちょうど「日暮里」という場所。洒落か?

千住から駒込まで来たのなら、そのまままっすぐ西に向かえば大塚である。なのに、ここまで来たら本郷の坂を下って小石川経由の方がよいと判断している。額蔵がそう考えるからには、駒込の中でもかなり南の方まで来たことになる。それはつまり、中山道と王子方面岩槻街道(日光御成道)の分岐点である駒込追分より南まで到達していなければならない。

その先、小石川経由だと Ⓐ地点を通る。もし、円塚山が Ⓑ地点だったら、小石川経由が近いとは思わないであろう。

以上、Ⓐ地点説が有利な条件が揃う中、Ⓑ地点説の根拠は何か?

これは旧サイト時代にある方から教えていただいたのだが、本郷台の西、現在の文京区西方あたり、備後福山藩・阿部家の中屋敷があった場所を、かつて丸山と通称していたという。地名から考えると、円塚山はこちらだと思える。

本文に「豐島・本郷の西」とあるのも、Ⓑ地点説に有利。Ⓐ地点なら南西となる。

あるいは、どちらも間違いで、Ⓐ と Ⓑ の中間ぐらいが正しいかもしれない。