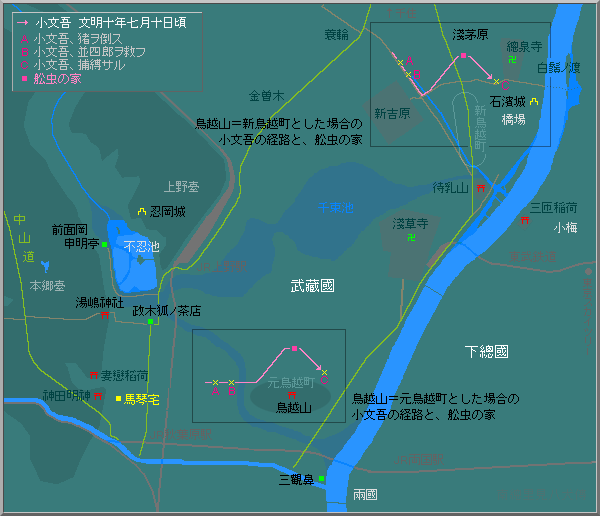

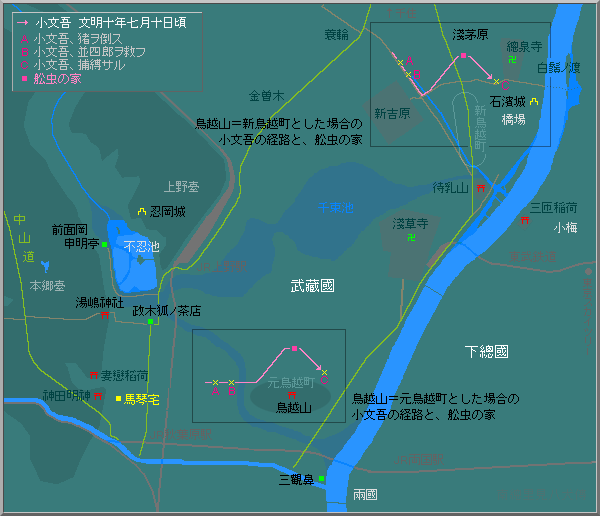

白龍亭・石浜周辺図(小文吾と舩虫)

■ 目次 >> 地図(補図) >> 石浜周辺図(1999年~2012年/2021年 10月 改訂再開/最終更新 2025年 6月)

▼江戸・石浜周辺

* 高精細+小画面(スマホ)は、地図の縮小表示可能。それ以外(PC)は、地図の拡大表示可能。

【小文吾と舩虫】

犬田小文吾が悪女舩虫と出会い、石浜城に幽閉され、犬坂毛野の対牛楼の仇討につながる舞台。

船虫の家は「阿佐谷」にあるとされるが、その場所についての記述は以下の二つ。

「鳥越山の根がたより東北へ三四町に赴き給へば阿佐谷なり」

(第六輯第五十二囘)

「阿佐谷は今の淺茅原なるべし」

(第八輯上帙第八十二囘)

淺茅原は石浜の近くだが、鳥越山は少し離れている。

以前は、この矛盾を説明可能な答が見つからず、白龍亭地図でも二ヶ所を併記していた。

鳥越山は、馬琴の時代にはすでに削り取られて平地となっており、跡地には鳥越神社がある。町の名は、元鳥越町。

一方、元鳥越町の一部が収用されたため、代替地として町民が移転した先の新鳥越町がある。これは石浜や浅茅ヶ原に近いが、鳥越山があった場所ではない。

20世紀の亭主は、馬琴の鳥越山=新鳥越町という可能性を考えたものの、自分の頭が固くて、現実には鳥越山の場所ではないという史実から外れる事ができなかった上に、石浜城との距離の記述が現実に即していないために、この説を排除していた。

その結果、舩虫の家の場所が特定できずに、両論併記という形をとっていた。

21世紀も 20年が経過した 2021年、改めて考えなおした。

馬琴が「淺茅原」と断定している以上、やはり舩虫の家は浅茅ヶ原であろう事。また、泊めた旅人を殺して金品を奪う「浅茅ヶ原の鬼婆」伝説があり、これが舩虫と重なる事。ついでに言えば、舩虫と出会う直前の小文吾が猪を倒した高屋畷(高い畷)という地名に相応しい「日本堤」が浅茅ヶ原の近くにある事。……これらからして、現実に鳥越山があった元鳥越町を想定するのは間違いではないのか?

馬琴の時代の地理感覚を知りたくて、古地図を見てみた。

元鳥越町は、庶民から土地が収用されただけあって、武家屋敷だらけである。

一方の新鳥越町は、五街道のひとつ日光街道に面した一等地。近くには遊郭の新吉原もある。

となると、南総里見八犬伝の読者である江戸の人々にとって「鳥越」と聞いて思い浮かぶのは、明らかに後者、新鳥越町であろう。江戸時代にはすでに鳥越山はないのだから「元鳥越町の方は昔は山だった」という時代考証的知識を持つ江戸人がどれだけいたのか? そこそこいたとしても、馬琴のいうように、八犬伝は「稗史」であって「歴史」ではないのだから、江戸人にイメージしやすい表現の方が優先されるであろう。

……といった経緯から「馬琴の想定する鳥越山=新鳥越町」と断定することにして、地図もそれに合わせて両論併記をやめた。

新鳥越説だと、石浜城との距離の記述より現実が近すぎるが、元鳥越説だとしても遠すぎる。どちらにしても正確ではないのだから、物語の流れにふさわしい新鳥越町に決定しても問題はなかろう、と判断した。

【湯島神社】

犬阪毛野が関東管領夫人=蟹目上(蟹目前)の飼猿を助けた場所。

「蟹目上の轎子の、湯嶋の社頭に來にければ、社僧幾名か出迎へて、案内に立んとしつる折、蟹目上の日属より、寵愛深き雛獼猴あり。這日も轎子に容させて、膝の上に措れたる、這獼猴猛可に悶掻騒ぎて、走り出まく欲せしかば…」

(第八輯下帙第八十八囘)

いくら放下屋物四郎に変装しているとはいえ、かつて馬加大記を殺した石浜城にここまで近いと見つかったらまずくないのか、と心配してしまう。この時、犬山道節もここに来ているが、敵である扇谷定正の忍岡城下。道節の顔を知る人間と出会う危険性は高い。まったく大胆である。

【政木狐の茶屋】

犬江親兵衛に妙椿狸の退治法を教えた政木狐の茶屋。

「上野の原まで來にける程に、と見れば老たる松の下に、凳兒兩三脚並建て、葭簀搆の出茶屋ありけり。這煎茶を鬻ぐ茶博士は、根岸・金曾木頭なる農戸の妻か母か、年齢六十有餘の老媼なるが、客待つ程の手技ならん」

(第九輯中帙第百十五囘)

上野ノ原にあるとの記述はあるが、もっと具体的にはどこなのか?

この時、親兵衛は両国から湯島方面へ向かっていたので、茶屋はその道筋でなければならない。

さらに老婆姿の政木狐を見た親兵衛が、根岸・金杉あたりの農家の女のようだと思うところからして、根岸・金杉のある奥州道中の道筋上か。

ということで、地図上、二つの道の交点に■印をつけた。

茶屋の老媼「今日前面岡なる申明亭にて、首を撃るゝ罪囚は、扇谷家の御内にて、二世の忠臣と聞えたる、河鯉佐太郎孝嗣と喚做たる、廿歳計の後生なり(中略)件の岡は不忍の池の畔を左へ五六町ゆき給はゞ前面に連りたる岡侍り。這里を距ること遠からず。七八町もや侍らんかし」

(第九輯中帙第百十五囘)

上記は、河鯉孝嗣が処刑されるという前面岡への道筋を親兵衛に教える政木狐の台詞。

この記述から不忍池と茶屋の間が二町だと分かる。で、■印をつけた場所が、ちょうど不忍池から二町ほどのところ。今の地下鉄銀座線「上野広小路」駅の真上だ。

【三観鼻】

再び両国に戻った親兵衛が石亀次団太と出会う三観鼻。

「這河邊に、三觀鼻と喚做す出崎あり(中略)右は富士、左は筑波、前面は葛西の曠野まで杳渺として障るものなく、只一覽にて三箇の眺望あり。因て土人字して、三觀鼻と唱へたり」

(第九輯下帙上第百十七囘)

両国から富士山は南西、筑波山は北東に見える。となると、この条件にあう出崎は南東方向に突き出してなければならない。馬琴の時代には出崎というほど突き出した場所はないはずだが、それに近い地形はある。隅田川を東に神田川を南にした合流点の角。柳橋の脇。

余談だが、両国柳橋は吉原遊廓に向かう猪牙舟の出発地点でもある。