白龍亭・八犬伝辞書制作記

■ 目次 >> 八犬伝辞書制作記(2025年 8月~/最終更新 2026年 1月)

* 二部構成。

* 第一部は八犬伝辞書の経緯。

* 第二部は八犬伝用語の漢字について。

[ 第一部・辞書の経緯 ]

●基本的に自分用

八犬伝用語を、かな漢字変換させるための単語登録用の辞書。

こういうものは、八犬伝に関して何らかの文章を書く人間には必須だが、そうでない人には無用の代物。

で、亭主は、1988年にワープロ専用機を使いはじめ、1990年代にそれを使って八犬伝系図を仕上げた。つまり、八犬伝用語を単語登録することは、自分には、白龍亭以前から必要だったのだ。

白龍亭で公開している八犬伝辞書は、その自分用の単語登録の延長上にあるもの。

といいつつ、最初の「八犬伝辞書 Lite」を公開したのは、西暦2000年 7月。白龍亭を始めた 1996年 6月から、4年を経ている。

何故、遅延?

●OAK用は非公開

白龍亭を始めた時に使用したパソコンは、富士通 FMV。

それ以前に使っていたワープロ専用機が富士通 Oasys30 だったので、データ互換のために選んだ機種だ。

ということで、自分が使う日本語入力は、Windows標準の MS-IME ではなく、Oasys互換機能のついた OAKであった。

OAKでなければならなかった理由は、当時使っていたのが「親指シフトキーボード」だったから。これに対応していたのが OAKしかなかったのだ。

* 日本語入力に関しては、今なお「親指シフトキーボード」以上のものはないと感じている。だが、英字入力を基本とするプログラマ向きではなかったし、広く支持を得られず、肝心の富士通自身がやる気がなかったせいで、この世から消えていった。残念な話だ。これについて、おぱく堂「愛の親指シフトキーボード」でも語っている。

* OAKは、後に Japanisitと改名したものの、既に販売終了。ハードウェアとしての親指シフトキーボードがなくなった以上、これを使う理由はない。

そんな OAKは、当時からマイナーな代物だった。

つまり、OAK用の八犬伝辞書を公開配布しても、需要はほとんどないということだ。ゆえに、配布しようとは考えもしなかった。

●Macに転向、そして辞書配布へ

西暦1999年末、不調続きだった FMVが遂に動かなくなった。

それを機に Macに転向。選んだ機種は PowerMac G4 ……の中で一番グレードが下の処理速度が遅いやつ。

とはいえ、Windows95 からの転向なので、Mac上で Windowsを使う VirtualPC もインストール。

使えるOSが、MacOS 8.6(今は Classic Mac OS と言われる旧世代の OS)と、Windows98 のダブルになった。

ここで、キーボードが標準のものに代わり、親指シフト入力からローマ字かな変換入力に切り替えた。ゆえに、OAKは不要になった。

* 頭の中でローマ字に変換してから入力するので、最初はなかなか疲れて慣れなかった。結局は慣れたが、入力時の疲労度は、やはり以前より大きい。

ここで、八犬伝用語の単語登録は、「旧MacOS+旧ことえり」と「Windows98+MS-IME」に変わった。

OAKとは違って、メジャーな日本語入力である。ここに到って、「八犬伝辞書の需要はあるかも」と思い、辞書を配布することに決めた。

2000年 7月、まずは一般向け「八犬伝辞書 Lite」を配布。これは、旧ことえり用と MS-IME用の二種類。

* 今の「Lite」は複数同梱だが、この時の「Lite」は各日本語入力ソフトウェア用を別々に用意した。

翌月、マニア向け「八犬傳辭書 Pro」を配布開始。これは、旧ことえり用のみ。MS-IME用まで作る気力がなかった。

* 語数の少ない「Lite」は、自分が使っていない他の日本語入力用辞書を作る作業がさほど苦ではないが、「Pro」ぐらいの語数になると無理。

* Proに関しては、後に「ばきんぐ」のゆこぅさんの手による、Windows MS-IME 移植版も登場。

●短命に終わった、旧ことえり版

辞書を公開した翌年、2001年に、Macが 旧MacOS から MacOSX にアップデート。

これは OSの根幹からの変更であり、互換性に難があった上に、亭主所持の、元々処理速度の遅い底辺グレードの Macでは、とんでもなく処理が重くなる問題があった。致命的だったのは、新OSでは VirtualPCが動かないということ。そんなこんなで、亭主は新OSへのアップデートは諦めた。

で、当時配布していた「旧ことえり版」は、単語登録用のテキストファイルではなく、辞書ファイルそのもの。ゆえに、新OSへの対応ができなかった。

ということで、世の中の Macが新しい OSへ移行し、「旧ことえり版」の需要は一気になくなった。

「八犬伝辞書 Lite for ことえり」と、旧ことえり専用の「八犬傳辭書 Pro」の息の根はここで止まったのである。

* 生き残ったのは「八犬伝辞書 Lite for MS-IME」と、ゆこぅさんの手による、「八犬傳辭書 Pro・MS-IME 移植版」のみ。

* 需要のなくなった「旧ことえり版」だが、その後白龍亭の更新がほぼ停止したために、配布停止をすることなく 2012年までそのまま放ったらかしだった。

●辞書の空白

2012年、白龍亭は新サイトに移行。

この時、存在理由を失っていた「旧ことえり版」だけでなく、「八犬伝辞書 Lite for MS-IME」も配布を停止した。

停止の理由は……これも時代遅れになったから。

最初に辞書を作った頃は、使える漢字が JIS第一水準と第二水準の範囲に限られていた。ゆえに、それを前提とした辞書だった。

やすへい → 〓平(Shift-JIS)

↑〓(ゲタ)は該当漢字がない場合に使う

やすへい → 矠平(Unicode)

だが、この頃はもう Unicodeの時代。

使える漢字が飛躍的に増えていた。それに合わせた辞書を作りたくても、もはや過去の遺物のような古い Macでは文字コードが対応していないし、仮に MS-IME版を作れたとしても、新しい Windowsがない以上、動作確認できない。

なので、新しい辞書を作れる環境が整うまでは、配布を停止するしかなかった。

●再び Windowsへ

白龍亭が新サイトへ移行してから 4年。

2016年初頭に、超~長年使ってきた Mac も不調となり、再び Windows に戻った。

新しい PCになって、Unicodeで文字を扱えるようになった。

それにより、新しい基準の MS-IME 用も作れるようになったし、MacOSXへの単語登録用のテキストファイルも作れるようになった。

ということで、「八犬伝辞書 Lite」のみ、今度は各種日本語入力用テキストファイルを同梱した上で配布を再開した。漢字が増えたとはいえ Unicode にも限界はあるが、「Lite」の収録単語に限っていえば、〓になる用語はなくなった。

──で、亭主自身は何を使うようになったのか?

それは「八犬伝辞書 Lite」の MS-IME用と、ゆこぅさんの手による「八犬傳辭書 Pro - MS-IME 移植版」である。

ここで話は原点に戻る。

八犬伝辞書は「自分用」だという原点だ。

●原点回帰の辞書 Nerd

2024年 6月、白龍亭は DTI から LaCoocan へサーバー移転をした。

その結果、容量上限が 100MB から 1GB へと 10倍になり、2012年のサイト刷新+縮小時に容量問題から削除してしまったページを、容量を気にせず復活できる条件が整った。

ということで、補助的な地図の復活やら、新たな考察の追加など、更新=八犬伝用語を使った文章を書く機会が増えた。

「八犬傳辭書 Pro」作成から、四半世紀。

その間に、人名リストの修正もあったし、原文引用などで自分が変換してほしいと思う単語も増えた。つまり、「Pro」は自分用としては合わなくなってきたのである。

2025年、自分用の新たな「旧かな入力 → 旧漢字変換」辞書を作ることにした。

それが「八犬傳辭書 Nerd」である。

その中の人名辞書は、人名リストという 「Pro」以降も修正しつづけた正確な元データに基づいた正式版。

一方の地名辞書は、「Pro」を作った当時の元データを流用した上で、新規にいくつか追加した。ただ、読み仮名のミスがないか、未確認のまま。よって暫定版とした。

その他用語に関しては、新たに必要な用語を抽出したものと、「Pro」を作った当時の元データを合わせて再構成。ただ、これも八犬伝全体を読み直して抽出したわけではないので、全部を読み直すまでは暫定版とした。

* 「八犬傳辭書 Nerd」の入手は、「ダウンロード目次」から。

* 全部読み直すまで正式版は作れないので、正式版まで何年かかるのか見通しが立たない。

[ Pro ]

ぎょくめんぢゃう → 玉面孃

[ Nerd ]

ぎょくめんぢゃう → 玉面孃

ぎよくめんぢやう → 玉面孃

ちなみに……

当初、この辞書は「八犬傳辭書 Expert」にするつもりだった。だが、自分用に Expert などという偉そうな名前はどうなんだ?と思い直し、色々単語を探した結果「Nerd」という言葉に至ったのだ。

え? 以前作った辞書も自分用のはずなのに、「八犬傳辭書 Pro」って名前は偉そうじゃないのか?

ははは、あれを作った頃はまだ若かったし、色々と思いあがってたしね。

* 特定の分野に詳しい人を「おたく」と云い、今や英語圏でも「Otaku」で通用すると言われている。それは、英語圏にとっては外来語。本来の英語として、限られた分野に特化した人を指す Geek と Nerd という単語がある。で、Geek は社交的、Nerd には非社交的なイメージがあるそうな。……で、亭主は Nerd なので、辞書名も Nerd にした。

もうひとつ。

原点回帰の裏面。

必要なものを追加したのと同時に、「Pro」にあって自分には必要ないと思った用語を、「Nerd」ではバッサリ削除している。

[ 馬琴が参照した書物名 ]

甲陽軍鑑

房總治亂記

[ 馬琴の他作品名 ]

盡用二分狂言

三七全傳南柯夢

椿説弓張月

[ 馬琴の薬 ]

家傳神女湯

精製奇應丸

熊膽黒丸子

[ 版元 ]

湧泉堂

山青堂

甘泉堂

文溪堂

これらの用語は、八犬伝の外部であり、もしかしたら馬琴研究者などには必要な単語かもしれない。

だが、亭主的には八犬伝内部の用語が最重要であり、詳しくもない外部の用語を中途半端に辞書に入れても意味がないなと思い直した。

* とはいえ、外部の用語を完全に削除したわけではなく、絵師の「溪齋英泉」などは残してある。取捨選択の基準が、自分の中で完全に明確なものにはなっていない。

* そういう出入りがありつつ、「Nerd」の単語登録数は、「Pro」の 1.5倍ぐらいある。といっても変換後の漢字はさほど増えてはおらず、入力語数が増えているのが主原因。

* 削除した単語のうち「椿説弓張月」は、亭主的に使うこともある。ということで、八犬傳辭書からは外したが、自分のユーザー辞書に改めて単語登録した。それ以外は、削除した用語を使う場面は本当になさそう。

●八犬伝辞書 Lite plus とは何か?

一般用「八犬伝辞書 Lite」 に「現代かな入力 → 旧漢字変換」を追加したのが、「八犬伝辞書 Lite plus」である。

なぜ、こういう辞書を追加したのか?

きっかけは、「對牛樓」を変換させるための旧かな入力が「たいぎうらう」だったのか「たいぎうろう」だったのか忘れたこと。

旧かな入力の場合、該当する旧かなを忘れてしまうと漢字変換できなくなる。「八犬傳辭書 Pro」にしろ「八犬傳辭書 Nerd」にしろ、そういうことを忘れない前提の辞書だが、肝心の自分が忘れてしまったのである。

* 「八犬傳辭書 Pro」MS-IME 移植版には、移植者ゆこぅさんの手による「現代かな入力 → 旧漢字変換」辞書が追加されている。なるほど、こういう事態を想定しての追加だったのかと、改めて認識した次第。ちなみに亭主は、その辞書は使っていなかった。

で、こういう事があるのなら、「たいぎゅうろう」と入力して、「対牛楼」と「對牛樓」の両方が変換候補に出てきた方が便利だな、と。

[ Lite ]

たいぎゅうろう → 対牛楼

[ Lite plus ]

たいぎゅうろう → 対牛楼

たいぎゅうろう → 對牛樓

[ Pro / Nerd ]

たいぎうろう → 對牛樓

もともと「八犬伝辞書 Lite」は収録語数が少ない上に、新字と旧字が異なる単語もさほど多くなく、更に MS-IME 用に限定したため、「八犬伝辞書 Lite plus」を作る作業は、半日もかからなかった。

* なお「八犬傳辭書 Nerd」にこの機能を追加する気はない。一般向けのものは甘っちょろくてもいいが、おたく向けのものは厳しくあるべきだ!?

そんなこんなで、このページの執筆作業から、自分用に使う漢字変換辞書が「八犬伝辞書 Lite plus」と「八犬傳辭書 Nerd」に切り替わった。

* やや手間がかかるのが難点だが、亭主は八犬伝辞書をシステム辞書化してある。上の画像(設定画面のスクショ)を見れば一目瞭然だが、システム辞書の場合は、必要に応じてオンとオフを切り替えられる。八犬伝とは無関係の文章を書く時に、いちいち八犬伝用語が変換するのもストレスなので、システム辞書化はおすすめだ。

* とはいえ、その「システム辞書化する方法」が分かりにくいのである。といって、簡単な「ユーザー辞書に単語を追加するだけ」にすると、必要に応じてオンオフできなくなる。分かりやすく改善してほしいものだ。

* そのややこしい MS-IME システム辞書化の方法については、「ダウンロード目次」に記述してある。但し、Windows PC で見た場合のみ表示。

[ 第二部・八犬伝の漢字 ]

●すべて馬琴流

「八犬傳辭書 Pro」も「八犬傳辭書 Nerd」も、大雑把に言えば「旧かな入力 → 旧漢字変換」なのだが、厳密に言うと違う。

正しくは「馬琴が使っている旧かな → 馬琴が使っている漢字」への変換である。

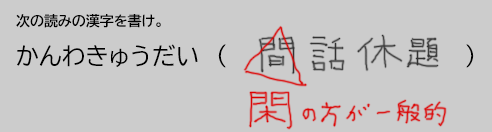

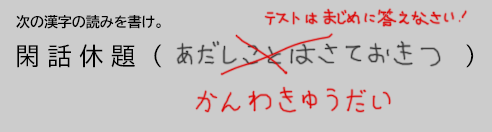

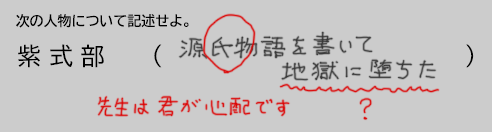

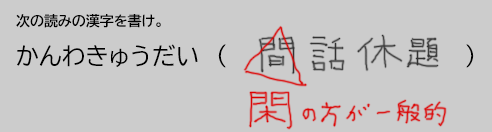

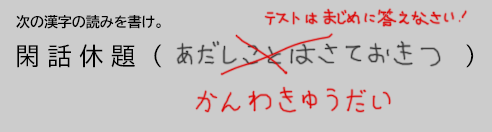

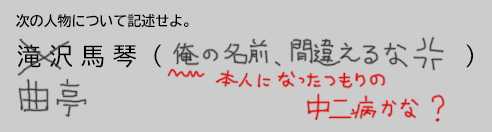

・国語のテスト①/馬琴君の解答

・国語のテスト②/馬琴君の解答

つまり、必ずしも国語の教科書どおりとは限らない、ということだ。

「間話休題、この曉天、額藏は、いちはやく起出て、火を打、水を汲、炊ぎ了りて、信乃に飯を勸め、己もたうべて共侶に、行裝する程に…」

(第三輯第二十五囘)

よって、八犬傳辭書というのは、「古文を知っている人向け」ではなく、「馬琴の流儀を知っている人向け」ということになる。

極論、馬琴の流儀さえ知っていれば、古文の公式なんぞ知らなくてもいい、とも言える。いずれにせよ、使う人を選ぶ代物である。

●正字・略字・異体字

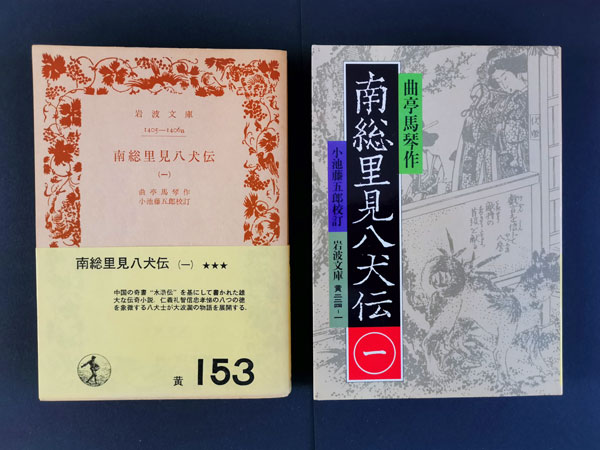

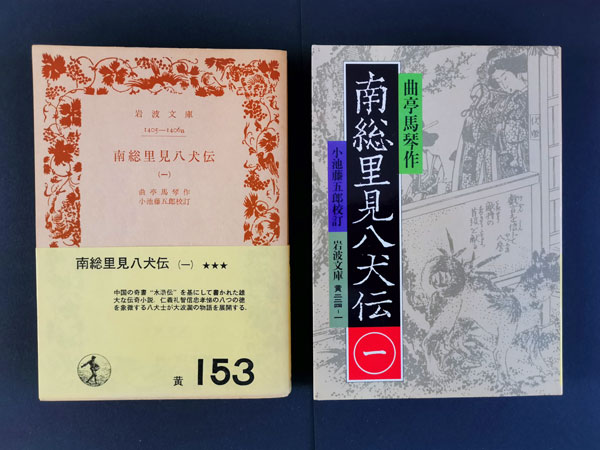

八犬傳辭書用の言葉を拾ったのは、岩波文庫 旧版の「南総里見八犬伝」である。

岩波文庫 新版が使えないのは、馬琴の文字をすべて新字にしてしまっているからだ。しかも異体字も排除している。だから、馬琴の文字使いの、正字・略字・異体字の区別が分からない。

* この辺の詳細は、「岩波文庫版・新旧比較」参照。

人名や地名など固有名詞以外では、異体字はやたらと使われている。

それらを辞書で網羅することは実質不可能なので、「八犬傳辭書 Pro」でも「八犬傳辭書 Nerd」でも、人名地名以外では異体字の登録単語は少ない。

ちなみに一例をあげると──

㕝

これは「事」の異体字。

総ルビ(すべての漢字に振り仮名をつけること)のはずの「南總里見八犬傳」だが、なぜか「事」という漢字はルビを付けられていない。当然、異体字の「㕝」にもルビがなく、初めてこの漢字に遭遇した時には「なんて読むんだ?」と戸惑った。

* 岩波文庫新版では、そもそもルビの多くが省略されているし、異体字を排除しているので、これも「事」に置き換えられている。

* この漢字は IMEパッドを使っても探すのが大変なので、「Nerd」には収録した。

ちなみに、総ルビのはずの八犬伝なのに、ルビが振られない文字として、「事」以外に以下のものがある。

給ふ/見る/思ふ

理由はよくわからない。

また、100%ではないが、ルビがないことが多いのが「数字」だ。

肇輯 第五回に「八幡宮」という記述があり、数字にルビを付けないのが馬琴ルールだとしても、さすがにそこは「八幡」でひとつの単語だろうに、と思った。

閑話休題、話を異体字に戻す。

一方、重要な人物名にも異体字が使われている。

嵒

これは「岩」の異体字。

八犬伝序盤には、この異体字は見かけない。ところが、中盤から終盤にかけて、逆に「岩」が消えて「嵒」だらけになる。一部は上下逆の「嵓」もでてくる。

ということで、同じ赤岩姓でも、前半に登場するのは「赤岩一角」、後半に登場するのは「赤嵒百中」と、文字が変わる。

* 当然のことながら、岩波文庫新版では、区別なく全て「岩」で書かれている。

前半=正字、後半=異体字という例をもうひとつ。

虗

前半は正字の「虛」だが、途中で変わっている。とはいえ見た目が微妙なので、なかなか気付きにくい。

これの新字が「虚」で、岩波文庫 新版はこの文字。旧字と新字の差が微妙すぎて、なんで新字にする必要があったのか謎。こういう新字のせいで、旧漢字を覚える数が無駄に増えるではないか。

もうひとつ。

舩

これは「船」の異体字。

八犬伝では大半がこの異体字。あの悪女・舩虫も、登場時から死ぬ時まで全部「舩虫」という異体字。逆に正字の「船」はほとんど出てこない。見つけたのは「船場殿」ぐらい。

* 人名地名以外を探せば、どこか他にも「船」は見つかるかもしれないが……。

では、異体字ではなく、略字はどうなのか?

序盤ではほとんど見ないが、中盤以降に目立ちはじめる。

正字を書くのが面倒になってきたのか、目が悪くなってきたのか、彫師から「略字にしてくれ」とでも言われたのか……など色々理由は考えられるが、どれも違うのかもしれない。

たとえば──

昼無住院

正字は「晝」であり、「昼」は略字だ。

これは「指月院」のあだ名であり、甲斐物語の冒頭の本文中に出てくる。

が、ここにある挿絵の中には「晝無住院」という正字が書かれている。彫師がさぼりたいわけではなさそうだ。

* 岩波文庫新版、第四巻 p166-167 の挿絵。なお旧版には載っていない。

わからないのが、何度も登場する人物名。

里見義實

途中から、

義実

と略字になる。まだ馬琴の目が悪くなっていない頃だ。

やっぱり、画数の多い漢字は、行書だとしても書くのが面倒なのだろうか?……などと考えつつ読み進むと、

義實

に戻っていたりする。もう、目が悪くなりはじめてなかったっけ?

そのまま、お路代筆の個所になっても、確か「義實」だったはずだ(ちゃんと確認してないけど)

似たような展開を見せるのが、霊。

靈 → 灵 → 靈

なお、当時の略字は、多くの場合、後に新字として公式の漢字になる。だが、「灵」はそうならなかった。どう見ても「霊」より「灵」の方が画数が少なくて書きやすいんだけどね。

●読みの揺らぎ

同じ漢字でも、読みが違う。

そういう揺らぎが、八犬伝にはいくつか見られる。

たとえば、信乃の甲斐物語の所では、

指月院

なのだが、後に住持の丶大が退去する時は、

指月院

に変わっている。

ちなみに、八犬傳辭書において、「ゐ」は、「い」または「うぃ」の入力で変換する。

同様に「ゑ」は、「え」または「うぇ」で変換。

* 「ゐ」「ゑ」は一応平仮名なんだけど、漢字と同様に変換させるしかないのが不便。

あと、初出個所だけ読みが違う人名が、自分が確認した限り、二例ある。同じ回の中ですぐまた登場するのに、もう読みが変わっているのだ。

初出では、

文吾兵衞/妙椿

二度目からは、

文吾兵衞/妙椿

もうひとつ、途中で読みがコロコロ変わる例。

妙眞⇄妙眞

↓

妙真

この例は、読みの揺らぎだけでなく、正字から略字への移行もある。

揺らぎは、人名や地名だけではない。

「京都の將軍、鎌倉の副將、武威衰へて偏執し、世は戰國となりし比…」

(肇輯第一囘)

「最も畏き平安京なる、將軍塚に擬へなば…」

(第九輯下帙下編之下第百八十勝囘中)

將軍⇄將軍

亭主は文學に詳しくないので、古文において、こういう読みの揺らぎが「よくある」ことなのか「珍しい」のかは分からない。

ただ、学校のテストなんかだと、答の揺らぎを許してはくれまい。公式から外れがちな生徒の馬琴君が 100点満点をとるのは難しそうだ。

●義訓とルビ

再び、馬琴流の話に戻る。

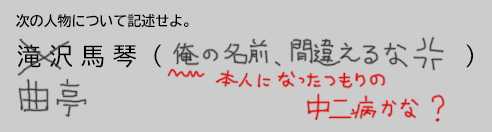

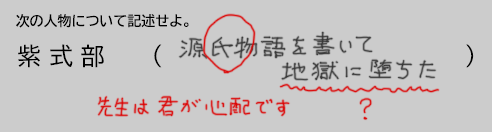

・国語のテスト③/馬琴君の解答

・国語のテスト④/馬琴君の解答

といいつつ、馬琴君のテスト解答に戻ってしまったが…

「紫式部は、源氏物語を作し惡報にて、地獄に堕たり(中略)吾も亦八犬傳を作りし惡報にて、老て半盲に做りにきといふ、譏誚もやあるべからん」

(第九輯下帙下編之下 囘外剩筆)

閑話休題。

馬琴君ならぬ、馬琴訓の話だ──。

八犬伝では、前述の「間話休題」は多用されている。

馬琴に限らず、江戸時代にはこういう義訓はよく使われたらしい。で、現代では衰退したわけだが、それってルビを付けなくなったのが大きな原因ではないのか?

たとえば「案下某生再説」とか、ルビ無しで書かれても、読めるわけがない。

この読みは二つあって、「それはさておき」と、「そはさておきてふたたびとく」だ。漢字+ルビにして「案下某生再説」と表示されて、初めて読める。総ルビが当り前だった江戸時代には成立しても、ルビ無しが標準の現代では成立しないのだ。

亭主は個人的に、こういう表現が好きなので、「八犬傳辭書 Nerd」にはいくつか収録してみた。

あだしものがたりはさておきつ → 間話休題

あだしことはさておきつ → 間話休題

あだしことはさておきつ → 間話除煩

あだしことはさておきつ → 間話除繁

あだしことはさておきつ → 話輟饒舌

あだしことはさておきつ → 話省饒舌

すぎにしことはときをはりつ → 題了間話再説

さればそののち → 案了前齣復説

これはさておき → 折衷前齣再説

そはおきてふたたびとく → 休題再説

そはさておきてここにまた → 不題話表

実際、これを漢字変換して使うかといえば、まず使わないだろう。

というか、使うとなると、絶対にルビが必要になる。印刷用の文書で使う場合は、ルビを入れやすいワープロソフトもあるかもしれない。

一方、ネットで使うとなれば、ルビタグを入れる作業が必須。

<ruby>話分兩頭<rp>(</rp><rt>ものがたりふたつにわかる</rt><rp>)</rp></ruby>

↓

話分兩頭

はっきり言って、面倒くさい。

* 亭主は原文引用でルビを多用している。で、いちいちタグ打ちをするのは面倒すぎるので、定型を作っておいて、コピー&ペーストしている。

ちなみに、上の例は「ルビタグ非対応ブラウザ対策あり」の指定方法。

非対応ブラウザで見ると、<rp>タグで囲んだ( )が生きて──

話分兩頭(ものがたりふたつにわかる)

──と表示される……らしい。

ルビタグが誕生してから既にかなりの時が流れており、「非対応ブラウザ」なるものが今もなお存在しているのか謎。

* 亭主も「ルビタグ非対応ブラウザ」を使っていた過去があったはずだが、そもそもルビタグを使っているウェブページに出会っておらず、上記のような括弧つきの表示は見たことがない。いや、見たことはあるが、そのページを今見ても括弧つき表示で、そもそもルビ指定ではなかった。

<ruby>話分兩頭<rt>ものがたりふたつにわかる</rt></ruby>

↓

話分兩頭

非対応ブラウザを想定しないのなら、上記のように <rp>タグを省略できるので、少しは指定が簡単になる。

* 定型を作って、コピー&ペーストする限り、どちらの指定方法でも手間は同じ。亭主はとりあえず対策ありの方で指定はしている。

●画中の文

本文にはなく、挿絵の中にしか登場しない言葉がある。

「八犬傳辭書 Nerd」は、それらも重要そうなものに限って、辞書に入れた。

Ⓐ 本文には一切出てこない──

神変大菩薩

* 岩波文庫新版、第一巻 p226-227 の挿絵。なお旧版には載っていない。

* 「Pro」にも「神變大菩薩」は収録していたが、挿絵を見直したら、「變」ではなく、略字の「変」だった。

八犬仙

* 岩波文庫新版、第十巻 p302-303 の挿絵。なお旧版には載っていない。

本文に仙人になったと思われる記述はあるが、具体名として「八犬仙」という言葉は出てこない。

Ⓑ 本文とは表現が異なる──

狐龍精石

* 岩波文庫新版、第九巻 p170-171 の口絵。旧版では同巻、p22-23 にある。

本文では「狐龍の化石」である。

Ⓒ 本文とは漢字が異なる──

塩濱閻魔堂

* 岩波文庫新版、第五巻 p156-157 の挿絵。なお旧版には載っていない。

本文では正字の「鹽濱」である。

問題は、画中の文字にルビがないので、正しい読みが分からないこと。

とか言いつつ、実は読みが分からなそうなものを辞書に入れていないだけで、上記の例など読めない単語ではない。

迷ったけど、辞書に入れなかった言葉もある。

一万度太麻

* 岩波文庫新版、第一巻 p186-187 の口絵。なお旧版には載っていない。

信乃と額蔵の口絵で、信乃が乗る籠の上にに大きめの文字で書かれている。「なんだこれ?」と思って検索したら、伊勢神宮の神札らしい。

読みが「いちまんどたいま」なのか「いちまんどおおぬさ」なのか分からないし、本文に関係のある記述はない。ということで、外してしまった。もしこれが、文外の画として重要な意味を持つのであれば、外した判断は間違いになる。

* 挿絵を調べるには旧版は失格で、岩波文庫新版が必要。

挿絵中の人名は、平仮名になることが多い。

ただ、「し」に関しては、漢字の「志」に見た目が近い「変体仮名」が使われている。

志ん兵衞

志の

↑こんな感じ。

変体仮名は Unicode 10.0 にて追加されたが、実装(フォントを作って組み込む)されるには数年以上かかる。亭主が 2025年末に購入した Windows11 PCには実装されていない。当初「八犬傳辭書 Nerd」には、上記のように「志」という漢字で代替した人名も変換できるようにしていたが、将来、本来の変体仮名が実装されることを見越して、v0.97以降、代替人名は削除した。

* 削除したのは「志ん兵衞(画中の表記)」「志之(八犬士傳序の表記)」「志の(画中の表記)」「志ん五(画中の表記)」「みやう志ん(画中の表記)」

●龍は諦めた

ここは「白龍亭」なので、有名な里見義実の「龍学」に出てくる龍の名前も全部変換辞書に入れようか……と最初は思った。

飛龍、應龍、蛟龍、先龍、黄龍、青龍、赤龍、元龍、黑龍、白龍、紫龍、〓龍、虯龍、〓龍、螭龍、蒼龍、班龍、驪龍、福龍、薄福龍、惡龍、毒龍、垂龍、病龍、蟠龍、火龍、癡龍、懶龍、蒲牢、囚牛、蚩物、嘲風、〓〓、負屭、狴〓、〓猊、覇下、憲章、饕餮、蟋蜴、〓〓、螭虎、金猊、椒圖、〓蛥、鰲魚、金吾……

いくつかの龍名で、Unicode にも漢字がなく、〓だらけ。

こういうリストは全部漢字が揃わないと落ち着かない。重要な用語ならそれでも収録するが、登場一回限りの単語だし、龍の名前を変換辞書に入れるのはやめてしまった。

* 大半は一回限りだが、「白龍」は何度も登場するし、「蛟龍」も後に「みづち」のルビで再登場する。

* もっとも、「八犬傳辭書 Nerd」の、その他用語辞書(暫定版)を、後々正式版にする際に、やはりこれらの龍名も収録すべきかもしれないなぁ、とも思うところ。

* Unicode は、バージョンが新しくなるたびに漢字が追加されるので、いつの日か、すべての龍名がちゃんと PCやスマホ上で表示できる日が来るかもしれない。

あ……「白龍」だけは「はくりう」で変換するけどね。

●あとがき

白龍亭の八犬傳辭書は、人名と地名は網羅しているが、それ以外の単語はおまけ程度の数でしかない。

本格的な八犬伝用語辞書を作ろうとするならば、人名地名以外の用語をこそ充実させるべきである。そうなると、万単位の単語登録数が必要になるに違いない。つまりは、現実には実現不可能な夢でしかない。まぁ、後世、亭主以上の酔狂者がこの世に生まれて、そういう辞書を完成させるかもしれないが、亭主はそれを見ることはない。

* 旧漢字変換辞書を作るために必須の岩波文庫旧版。

そんな夢の辞書がない以上、変換できない漢字に当たってしまったら、Unicodeの膨大な漢字の中から探すしかない。

探して存在すればいいが、探しまくった結果「ないじゃん」ということもある。

手書きで漢字を探してくれる IMEパッドも精度がいまいちで、画数や部首で探した方が確実だったりもする。

いずれにせよ、南総里見八犬伝に絡んで何か文章を書こうとすると、漢字探しが厄介だ。特に異体字探しが難しい。だったら新字で割り切れよ、という意見もあろうが、亭主は旧漢字や異体字にはこだわりたいのである。