白龍亭・江戸御府内、敵城考

■ 目次 >> 考察 >> 八犬伝の謎/江戸御府内、敵城考(2025年 9月~)

[ 八犬伝の謎 - 20 ]

● 江戸城の空白、江戸の存在

史実として、太田道灌が江戸城を築いたのは、長禄元年。

八犬伝世界においては、安西景連が滅び、伏姫が八房とともに富山に入った年である。

つまり、八犬伝の時代に江戸城はあった。が、馬琴の時代、江戸城は徳川家のもの。徳川を想起させる作品など書けば、発禁必至。場合によっては、手鎖の刑もありうる。ゆえに、八犬伝には、江戸城の外堀の内側は、一切物語の舞台にならないし、地名すら登場しない。

つまり、「八犬伝に江戸無し」と言える……わけではない。

「恁而 親兵衞は(中略)單 肚裏に思ふやう(中略)先 江戸へ赴きて、湯嶋妻戀を歴覧し、金曾木より穂北に到りて…」

(第九輯中帙第百十五囘)

妙椿狸の幻術に騙された里見義成に、事実上安房を追い出された親兵衛が、なんと江戸に向かう予定だった。

実際には、両国に上陸して上野に向かった。

ただ、両国という場所は微妙で、大川(隅田川)の東西両岸、及び神田川の南北両岸=外堀の内外に跨っている。

ちなみに、馬琴の時代に両国橋があったのは神田川の南、つまり外堀の内側。だが、そのまま上野に向かった親兵衛の経路からして、神田川の北側=外堀の外の両国に上陸したのは間違いない。

八犬伝の時代に江戸といえば、江戸城至近の村。両国は江戸ではない。

一方で、馬琴の時代の江戸=御府内は、外堀の外側にも拡がっている。この場合は、両国は江戸の内だ。

とりあえず「外堀の内側は書かない」という馬琴ルールには適合しているが、親兵衛が行く予定だった「江戸」なるものが、どの範囲か曖昧なまま。

以後、物語は江戸に一切触れずに進行し、なんで「江戸」という言葉が一瞬でも登場するのか謎めいている。もっとも、これによって八犬伝世界に江戸が存在することが確定。江戸が存在するという事実はけっこう重い。

● 江戸御府内の定義

「江戸」を語る前に、少し寄り道して「東京」の話をする。

行政の範囲としては、桧原村や奥多摩町などの山岳地帯も含む。

しかし、一般的に「東京」といえば、都会の風景がある範囲に限られる。それもまた曖昧で、どこまでを「都会」と定義するかは人それぞれ。ゆえにに範囲が異なり、広い方から順番に──

① 住宅が密集した平野(八王子駅付近まで)

② 23区周辺(吉祥寺まで)

③ 23区内

④ 山手線周辺(山手通りぐらいまで)

⑤ 明治22年制定の東京市15区ぐらいの範囲

⑥ 山手線の内側

⑦ 千代田区、中央区、港区ぐらいの大都会

──ぐらいか。

* 亭主の感覚では ❷ だが、昔 ❼ の人に出会って驚いたことがある。

江戸も、同じ問題がありそうだ。

幕府の公式見解では「朱引」の範囲内ということになっている。

* 朱引の範囲は「八犬傳地圖 Maniac」参照。江戸周辺図の下にある「朱引表示」ボタンを押されたし。

ただ、朱引が制定されたのは、文政元年。南総里見八犬伝の第三輯が刊行される前年だ。なんと、それまでは公式の江戸の範囲=江戸御府内が定まっていなかったのだ。

が、明確に定まっていなかったとはいえ、江戸時代初期から、江戸内外の境界を示すものはあった。大木戸という簡易関所である。その大木戸は、甲州道中の四谷、東海道の芝口、中山道の板橋にあった。その後、東海道筋は、少しばかり境界を外に押し出す形で、高輪に移設。

つまり、朱引が公式の「江戸御府内」だとしても、江戸の人が長らく境界だと思ってきた大木戸の内側が、感覚的な「江戸御府内」ということになろう。

* 大木戸の内側と比較して、朱引の範囲は広い。それだけ江戸の町が拡大したということなのだろう。そのため、日本橋の次の宿場、つまり甲州道中の内藤新宿、東海道の品川が江戸の範囲内に飲み込まれた。

* 一方で、奥州道中(日光街道)方面の次の宿場=千住には変化がない。この方面には「川」という明確な境界があるためだろう。

* なお、中山道の板橋宿は、宿場の中に大木戸がある。同じ宿場の中に、江戸だったり江戸じゃなかったりする場所があるわけで、変な感じだ。まぁ、現代の JR新宿駅も、駅の中に新宿区と渋谷区の境界があるから、似たようなものか。

馬琴の時代の八犬伝の読者の視点にできるだけ近づくために、江戸人の感覚としての江戸の範囲を知る必要がある。

ということで、このページで「江戸御府内」という場合、大木戸の内側を示すものとする。

* ちなみに、明治政府は最初、ほぼ幕府の朱引範囲を東京市に定めたが、明治22年になって、範囲を狭めて東京十五區とした。これにより、渋谷は東京市から外されて、渋谷村になった。朱引が都市部の範囲にしては広すぎだったということだろう。当然、都市民としての「江戸っ子」は朱引の外れの方については「あんなところ、江戸じゃねぇ」とか思っていそう。

● 江戸御府内の架空の城

八犬伝では、江戸御府内に四つの城がある。

すべて扇谷上杉方の城だが、扇谷家自体の城は二つ。五十子城と忍岡城。それ以外は、管領家の四家老の一人、大石家の大塚城と、分裂した千葉家のうち、管領方に味方する千葉自胤の石浜城(石濱城)だ。

そのうち、毛野の復讐の舞台となった対牛楼がある(ことになっている)石浜城のみ実在の城。

残る三つが架空の城になる。

* 江戸時代において、江戸御府内はどの郡にも属さない。米国首都ワシントンDCがどの州にも属さないのと似ている。が、八犬伝の舞台である室町時代では、五十子城のみ武蔵国荏原郡、他の三城は豊島郡にある。境界は古川だ。

架空の城を、登場する順に見てゆく。

まずは、大石家の大塚城。

話の流れからして、馬琴は当初、この城は想定していなかったかも。

「蟇六が人となり、武士になるべきものにあらねば、僅に村長を命ぜられ(中略)彼地の陣代 大石兵衞尉が下知を承て、勤むべき旨を仰らる」

(第二輯第十六囘)

最初に大石氏が登場した時、大塚の陣代ということになっていて、城の話はない。陣代なら陣屋ぐらいしかないはずだから、城があってはおかしい。

「かくてその年の終りに、城主 大石兵衞尉が陣代、簸上蛇太夫といふもの身まかりつ」

(第三輯第廿三囘)

次に大石氏が登場する時は、いつの間にか城主になっており、陣代はその配下の簸上家に変わっている。

ただし、城主というだけで、どこに城があるのかは語られない。とりあえず、大塚の地が、大石家の領地だと分かるだけ。

現八「某 同行の商賈あり。大塚の城中へ、出入せんことを願へり。もし紹介を許し給はゞ、こよなき幸ひなるべし」

(第五輯第四十二囘)

大塚に城があることは、古那屋の場面の後、信乃・現八・小文吾が大塚近辺に戻ってきた時に初めて語られる。

実は三つの架空の城は、江戸の人から見て「あそこなら城があったとしても、おかしくないよね」と思う立地である。その理由のひとつは高台。もうひとつは石垣だ。

史実では、戦国の関東の城はほとんど土の城であって石垣はない。だが、現代人もそうだし、江戸人もそうなのだが、イメージとして「城=石垣」なのである。実際、八犬伝の挿絵でも、城はすべて石垣が描かれている。

* 最初に石垣が登場するのは、里見義実が攻めた滝田城(瀧田城)である。岩波文庫新版・第一巻 p90-91 の挿絵。

* 屋根の絵しかない芳流閣とか、屋内が描かれている対牛楼とかの挿絵には、当然石垣はない。

で、江戸時代の大塚にある、高台で石垣の建物とは?

護国寺(護國寺)だ。

* 石垣とは、城郭建築だけでなく、寺院建築の特徴でもある。

第五代将軍・徳川綱吉が、母・桂昌院の願いを聞き入れて建てた寺。

こんな徳川をイメージさせてしまう城を登場させて大丈夫なのか?と心配してしまうような立地。これが史実なら「事実なんだから仕方ないよな」と思えるのだが、実際の大石氏は、多磨や入間の領主。つまり東京都区外から埼玉県中南部にかけての殿様。江戸御府内とは無縁なのだ。

ついでに言えば、大石氏が「管領家の四家老の一人」なのは、八犬伝も史実も同じなのだが、八犬伝でこの場合の管領家とは扇谷上杉家。史実では山内上杉家。そもそも仕える相手が違う。

もっとヤバいのは忍岡城だが、それが登場するのはかなり後。よって、後述する。

● 転々とする定正

八犬伝のラスボス、扇谷定正。

彼の城は、史実では、相模国・糟屋館(神奈川県伊勢原市)と武蔵国・河越城(埼玉県川越市)だ。

ただ、八犬伝では、糟屋は巨田道灌の城になっているし、河鯉城は最後の方にちょろっと出てくるだけ。

八犬伝の定正は、相模国・鎌倉 → 上野国・白井 → 武蔵国・五十子(及び忍岡)と、転々とする。

「不題、管領家の退糧人に、網乾左母二郎といふ壯佼ありけり。近き比まで、扇谷修理大夫定正に仕て扈從たり」

(第三輯第廿三囘)

龜篠「彼 網乾左母二郎は(中略)遠からずして鎌倉へ、召かへされん、とみづからいへり」

(第三輯第廿四囘)

網乾左母二郎の話から、扇谷定正が文明九年時点で、鎌倉にいることがわかる。

この後、信乃の滸我行から、芳流閣、古那屋と続く。途中、円塚山の場面で道節が復讐に触れるが、定正の動向はわからない。さらに進んで、庚申塚刑場を襲撃して額蔵を救い、四犬士になって上野国に向かったところで、ようやく定正が再登場。

「不題、管領 扇谷修理大夫定正は、近屬 山内顯定と不和なるにより、猛に鎌倉を退きて、上野白井に在城す」

(第五輯第四十四囘)

ここで、山内と扇谷の両上杉が不和になって、定正は鎌倉を出たのね……と知る。

巨田助友「管領は近日より、白井に在城し給ふと、おぼろげならず徇知して、なほ鎌倉を出給はず」

(第五輯第四十五囘)

だが、ここで出てくる定正は影武者で、本人はまだ鎌倉にいるってさ。

ちなみに、史実では白井城が扇谷家のものになったことはなく、八犬伝の白井城は史実の城とは少し違う場所にある。実在城と同じ名前だけど、実質はこれも架空の城だ。

* 史実では、一時的に山内上杉家のものになったことはあるらしい。

その白井も、文明十一年に長尾景春に奪われる。

「白井は原是、長尾左衞門尉昌賢の居城なりしに、往る享德年間よりして、管領定正の有となりしを、去年景春これを獲て…」

(第七輯第六十三囘)

籠山縁連「鎌倉の管領、扇谷定正ぬしは、近曾上毛白井の城を、わが主君長尾景春殿に責落されて、今は武藏なる、五十子の城に在り」

(第七輯第六十七囘)

で、その後の定正は五十子城にいると。

主城たる五十子が登場するのは、この第六十七回が最初……だと思われる。

● 五十子城とは?

ややこしいのは、史実の五十子城と、八犬伝の五十子城は、同じ時代の城であり、かつ同じ武蔵国にありながら、全く異なる場所だということ。

史実の五十子城は、埼玉県本庄市。山内上杉氏が、対立する古河公方に備えた内陸の城。

* 史実の五十子城に相当する城や、その周辺地域は、八犬伝には一切登場しない。

一方、八犬伝の五十子城は、東京都港区、高輪と三田の境界。戦前には東京市芝區伊皿子町だった場所。江戸時代は寺社地が多くありつつ、伊皿子町や伊皿子台町だった。今は埋め立てられて海は離れているが、馬琴の時代には海沿い。

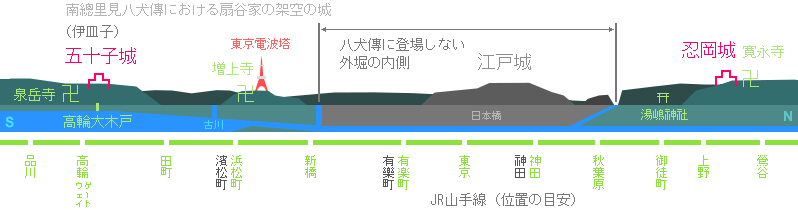

江戸御府内の南北断面図を載せる。

ちなみに、江戸城の北の外堀は神田川。東京になった今でも存在する。一方で、南の外堀は埋められて、水路なし。

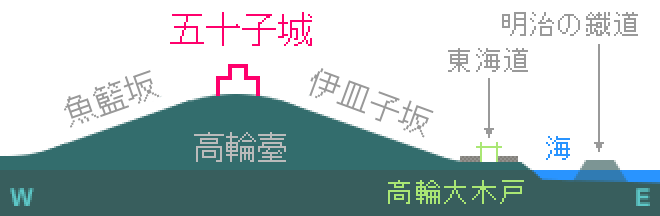

ただ、この五十子城の場所は、高輪台と呼ばれる高台ではあるが、城をイメージさせる石垣に関しては微妙だ。

付近の大寺院として、忠臣蔵で有名な泉岳寺があるが、この寺は高輪にあり、微妙な距離ではあるが、伊皿子とは言い難い。伊皿子と呼べる範囲で石垣があるのは、第一に高輪大木戸だが、これは高台ではない。高台に登る伊皿子坂の途中に、長応寺(長應寺)と大円寺(大圓寺)があったが、古地図を見る限り、城をイメージできるほどの大寺でもなさそうだ。

* 高輪大木戸の石垣は、半分だけ現存している。

* ちなみに、長応寺は幕末にオランダ公館として使われた後、明治になって北海道へ移転。その後、東京都品川区にも長応寺を建てて現在に至る。また、大円寺は明治になって現在の東京都杉並区に移転。

東西断面を見ると、高台といっても面積は狭い。

海側の伊皿子坂を上ると、すぐに魚籃坂で三田側に下ってしまう。

* 五十子城の頭人の名前が、箕田馭蘭二。地名由来である。

* 頂上で尾根道たる二本榎通りとクロスする個所は、現在、伊皿子交差点と呼ばれている。

戦国の城としては、この程度の大きさでも問題ないような気はするが、ラスボス扇谷定正の主城であることを考慮すると、なんか小さい気がする。

そう感じてしまうのは、支城としての忍岡城が(馬琴の想定がどうだったかは不明だが)江戸の人にとっては巨大なイメージだったはずだから。比較すると主城と支城が逆なんじゃね?と思えるのだ。

● かなりヤバい、忍岡城

五十子城の初出は、庚申山の化猫物語の直後だが、その後しばらく音沙汰がなく、次に五十子城の名が出てくるのは、犬士たちが穗北と縁が出来た時。

道節「扇谷定正は、五十子の城に在と聞にき。四五里に足らぬ程なれば、虗実を覘ふ事も易く、〓ふに便り歹からず」

(第八輯下帙第八十六囘)

発言者は、穗北にいる道節だ。

穂北なら忍岡城の方が近いが、この段階ではまだ忍岡城は登場していない。

そこから、丶大の妖賊退治(詳細後述)があり、毛野による湯嶋神社での猿救出の前に、忍の岡の歌が引用される。

登蓮法師「見し人の 忍の岡の 花すゝき 靡くは招く 心地こそすれ」

(第八輯下帙第八十八囘)

とはいえ、忍岡の地名が出てきただけで、まだ城があるとは書かれない。

続いて、舩虫の最期があり、八犬伝の後半=第九輯に入って、毛野の籠山逸東太に対する復讐へと続く。この復讐に勝手に助太刀する形で他の犬士が参戦。そこへ扇谷定正が打って出るものの、留守になった五十子城を信乃が落としてしまう。

ここに到って、ようやく定正の敗走先として忍岡城が登場する。

毛野「顧ふに扇谷の管領は、必是 忍岡の、城を投て走りしならん。這里よりして那里へは、路の程二里に過ぎず」

(第九輯上套第九十四囘)

「尒程に、扇谷定正は(中略)忍岡を投て走りつゝ、才に一時許の程に、那里の城に入りしかば、後安しと思ふものから…」

(第九輯上套第九十五囘)

忍岡。いわゆる上野の山。

確かに高台だし、寺院の石垣もあるから、城にふさわしい場所ではある。いや、ふさわしすぎる。

江戸の読者からすれば、忍岡といえば寛永寺だ。超巨大寺院にして、芝の増上寺と並んで、徳川将軍家の菩提寺である。

前述の護国寺とは比較にならないほど、圧倒的に「徳川」の寺だ。そんな場所を、定正の城にしてしまって、なんかヒヤヒヤするよね。結果的に幕府からイチャモンをつけられずに済んだことを知っているから平気だけど、初版当時の読者はどう思ったのだろうか?

で、寛永寺と重ねてイメージしてしまうと、忍岡城は巨大な城になってしまう。

* 馬琴より後の時代になってしまうが、幕末戊辰の上野戦争で、旧幕府軍が拠点にしたのが寛永寺だ。これに限らず、寺院を拠点に戦った歴史は多々あり、寺は城の代わりになるし、寺は城をイメージしやすい建築物と言える。

なのに忍岡城は支城であり、一旦はここに避難した定正だが、主城の五十子城に戻ってしまうのだ。

* 忍岡城の頭人、根津野谷中二も、五十子城の頭人と同じく、地名由来。上野の山の裏手に、根津と谷中がある。

● あの紋所が目に浮かぶ

定正同様、再び五十子城に戻る……前に、もうひとつ。

第八輯の終盤に、唐突に挟まれる丶大の妖賊退治。このエピソードには、護国寺(大塚城)、寛永寺(忍岡城)に続いて、「徳川」をイメージしてしまう、ヤバい場所が出て来るのだ。

「恁而丶大は石禾を去りて(中略)武藏州豐嶋郡、麻生の郷に程遠からぬ、葵岡といふ一村落を過る折…」

(第八輯下帙第八十六囘)

まず、村の名前が「葵岡」で、もろ徳川家の「葵の御紋」をイメージする名称。

忍岡城=寛永寺以上にヒヤヒヤするが、時系列的にはこっちが先で、忍岡城が後。

葵岡村人「當所に水損の患ひあり。本邨の大沼より、間なく時なく雲霧起りて、屢大雨を降ししかば、五穀登らず…」

(第八輯下帙第八十六囘)

ここで大沼が出てくるが、江戸の読者にとって、それをイメージできる似たような場所がある。

「溜池」だ。

* 溜池の住所は赤坂だから、麻布とは少し離れた感じがする。が、本来の麻布は六本木を含む広い地域名であり、溜池のすぐ近くまで麻布だったのだ。

今は埋められて、外堀通りの溜池交差点と、地下鉄の溜池山王駅に名を残すのみ。

だが、昔はその名の通り池があり、外堀の一部になっていた。つまり、江戸城外堀の外しか書かなかった八犬伝において、ここに到って、外堀そのものをイメージする場所が話の舞台になる。「葵岡」という地名といい、幕府に目をつけられそうなリスキーな設定だ。

更にリスキーな場所が登場する。

葵岡村人「芝崎村まで急せ給へ」

(第八輯下帙第八十六囘)

「西は赤阪・青山に(中略)南は麻生・高畷・芝浦近く寄る波も、東へ續く入江潟、北は芝崎・神田の岱」

(第八輯下帙第八十六囘)

入江潟と芝崎村。

江戸の地図には出てこない地名。それもそのはず、徳川以前の地名だからだ。

まず、この場所から東にある「入江潟」とは、日比谷入江で間違いない。徳川家康が神田山を削った土砂で埋め立ててしまった場所。ここに江戸時代に何があるかと言えば、江戸城の桜田門とか坂下門とかの外の大名屋敷群。つまり内堀のすぐ外。

次に、芝崎村。

平将門の首塚がある村。それはつまり、後の江戸城大手門前。今の千代田区大手町。

確かに、江戸時代の読者が身近に知っている地名に限れば、江戸城外堀の内側は一切登場しない。

ところが時間軸をずらして、こっそりと江戸城内堀近辺まで地名が登場してしまっているのだ。それも、この「葵岡」の、丶大の妖賊退治のエピソードのみ。

もっとも、地名は登場するが、その場所に足を踏み入れはしない。

余談だが──

破吹革風九郎「咱等は(中略)長坂山の頭なる、洞中に年來住る、山客にて候なり」

(第八輯下帙第八十七囘)

老猯「眞猯穴の名をのみ遺して、この趾もなくなりぬべし」

(第八輯下帙第八十七囘)

妖賊(頭領の名前は、鵞鱓坊)のアジトがあった長坂山(長阪山との表記もあり)の眞猯穴だが、今も地名に残っている。

港区の高台にある「麻布永坂町」と、隣接する谷の「麻布狸穴町」だ。

歴史ある地名を残したいという運動があって、「麻布~丁目」という住居表示を拒否した結果らしい。

ちなみに、今は麻布台一丁目になってしまったが、かつて「麻布我善坊町」もあったらしい。

「麻生に龕前坊と喚做す所あり(中略)稱呼を借用すれども、字の同じからざるが、則作者の用心なり」

(第八輯下帙第八十七囘)

馬琴も「龕前坊」という地名があると書いている。

町の名を悪党の名前に使ってしまう馬琴先生も、なかなか大胆よの。一応用心して違う漢字を使ったとか言ってるけど、そこの住民は「そんなことで誤魔化せると思ってんのか。なめんなよ」って思うだろうな。

● 五十子城の規模

間話除繁。

五十子城に話を戻す。

まずは、城の規模について。

「五十子の城内には(中略)約束の諸侯來會して、士卒第二郭まで充滿たり(中略)都ては五六萬騎に及びしを、僞りて十萬餘騎と唱ふ」

(第九輯下帙之下乙號中套編第百五十四囘)

里見家との戦いの前に、長尾家以外の諸侯が五十子城に集合する。

その数、なんと五六万騎!

その全てが城内に収容できたのかは不明だが、第二郭まで充満したとある。つまり、本丸以外に、第二郭まではあるようだ。

支城の忍岡が巨大だったのだから、主城(しかもラスボス扇谷定正の城)は、もっと大きくて当然。城内に入りきれない士卒も含めて、寝泊りしたり食事をしたり排便をしたりするのが可能な程度には巨大な施設でなければならない。

となると、伊皿子という地名では狭すぎる。

今、伊皿子坂から魚籃坂までの道路は、港区三田と高輪の境界である。

江戸の古地図を見ると、伊皿子という町が、三田、田町、高輪に挟まれている。プラモデル風に言うと、三田、田町、高輪という三つのパーツを、伊皿子という接着剤が繋いでいる。言い換えると、三つの町の中心に伊皿子がある。

となると、五十子城は、伊皿子を本丸として、三田、田町、高輪まで広がる広大な城だと想定できる。つまり高輪台と呼ばれる台地上の大半を占める城ということだ。

現在、高輪台下を走る JR山手線で言えば、伊皿子と名のつく町は高輪ゲートウェイ駅周辺だけだが、五十子城は、それより北の田町駅から、南の品川駅(品川ではなく高輪にある)付近までをカバーする巨大城郭だと推定されるわけである。

* 最初に高輪ゲートウェイという駅名を聞いた時、「ゲートウェイって何だよ。高輪だけでいいじゃん」と思ったが、駅至近に「高輪大木戸跡」があると知って「大木戸の英訳かよ」と納得した。

そこまで範囲が広いとなると、伊皿子ではなく高輪にあるという理由で一旦は排除した泉岳寺が、城の第二郭あたりのイメージと重なりそうではある。

泉岳寺は家康由来の寺だから、ここもまた「徳川」をイメージしかねないリスクが潜んではいる。もっとも、江戸の北側が「忍岡=寛永寺」だとして、南側を同じく徳川菩提寺の増上寺あたりに城を設定したら完全にアウトだろうが、そこからは外れているからセーフなんだろうな。

一方、そんな巨大な城だとしたら、なぜ、一時的とはいえ、信乃に落とされてしまったのか?

信乃は謀略で城内に入っているので、城内に入るだけなら巨大城でも問題はない。だが、城内に入ってから占領するまであっという間。これは城門と本丸の距離が近くないと至難であろう。

そう思って、城の地形を見ると、この城の弱点が見えてくる。

忍岡城のある上野台は南北にも東西にも広いが、五十子城のある高輪台は南北には長いが、東西は狭い。ただ、西側の谷は陸地だから、柵を何重にも設けるなど、縄張りを工夫する余地がある。それに対して、東側は台の下がすぐに海。こちら側から城内に入られたら、頂上はすぐそこだ。

江戸時代、台の海側には東海道が通っている。五十子城下には、どうもこの街道がありそうな感じなのだ。とはいえ、台地と海に挟まれた街道だから、いざ敵軍が来襲した時には街道の北端と南端を塞いでしまえばよく、城の至近を街道が通っていたとしても、通常は防衛上のネックにはなるまい。

信乃の場合、ほぼ個人プレイで軍勢ではない。当然、城方が敵に気づくことがなく、街道封鎖を決断しようがなかった。これを油断と言ってしまうのは厳しすぎで、何事も想定外には対応できないものだ。

* だからこそ事前に「ありえない」と思うような事まで想定して対策を考えておくべきだ、とも言える。

もうひとつ弱点が見えた。

仮に街道封鎖したとしても、海側は無防備なのだから、多数の水軍に攻められたらひとたまりもない。

……いや。

ここまで、扇谷軍は、豊島の一族を攻めたり、上州白井に城があったり、ついつい内陸で戦う武将のイメージがあった。

でも、八犬伝を最後まで読めば、毛野率いる里見水軍と戦ったのは扇谷水軍。つまり、定正は「水軍の大将」なわけだ。となれば、五十子城はまさに「水軍の城」であって、開けている海側は弱点なのではなく、艦船を並べるための巨大な軍港として必須の縄張りだったわけだ。

てことは、里見と扇谷の海戦は、伊皿子に由来する五十子城の名が登場した庚申山物語の頃には、馬琴の構想の中にあったのか。

● 五十子という名

架空三城のうち、大塚と忍岡は、現実の地名そのまま。

五十子城のみ、現実の「伊皿子」の文字を使わず、「五十子」の漢字を使っている。

八犬伝世界は、現実世界と似て非なるパラレルワールドみたいなものだから、現実と異なる漢字を使ってる例は他にもある。

妙義山 → 明巍山

笹子峠 → 篠子巓

岩槻 → 五十八月

亀有 → 瓶蟻

金町 → 假名町

小石川 → 礫川

箱根 → 貎姑峰

伊良子崎 → 苛子崎

草津 → 九三津

だが、「五十子」という漢字には、二つの問題がある。

① 読みは違うが、同時代に他の場所に「五十子城」が実在する。

② 里見義実の正妻の名前「五十子」と、読みも漢字も同じ。

特に ② には深い意味がありそうで、馬琴のいう「隱微」を解く必要があるのかも。

だが、亭主にはさっぱり見当がつかない。……が、少しばかり、答を妄想してみた。あくまで妄想レベルでしかないけど。

【妄想その一】

五十子城の第二郭をイメージさせる泉岳寺。

赤穂浪士の墓があるが、四十七士のうち切腹したのは四十六人。さらに遺児四人が連座して遠島。

46+4=50。幕府視点では五十人の罪人である。

ならば、扇谷定正の城=罪人の城を暗示する。

* 吉良家の剣豪、清水一学。彼は別名「一角」で、本名が使えない歌舞伎では「大学」にされるとか。なんか、赤岩一角・犬村大學親子を連想させる。となると、彼を殺した赤穂浪士は、化け猫側なのか?

この妄想の欠陥は、里見義実の正妻も罪人になってしまうことだ。で、ボツ。

【妄想その二】

敵の城として五十子、妻として五十子。

50+50=100。馬琴の妻の名は、百。

つまり、馬琴にとって、妻は敵でもあった。

夫婦仲がよろしくなければ、内心「敵」認定していてもおかしくない。けど、馬琴夫婦が本当にそうだったのか? 仮にそうだったとしても、八犬伝にそれを暗示する数字を仕込んだりするものなのか? よくわからない。

* 五十子の問題に関して、ゆーかさんの「伏姫屋敷」の本論の項目下に「「五十子」のもたらすもの」と「「五十子」のもたらすもの(2)」という真っ当な考察ページあり。白龍亭主の妄想になどつきあってられん!という人は特に必読。

● グレイゾーン江戸

南総里見八犬伝のクライマックス、里見 vs 管領連合軍。

扇谷定正以下の諸将は敗北。

巨田助友「五十子の御城は、敵旣に攻捕りて、入替り候ひけめ(中略)且 河鯉の城に造らせ給へ」

(第九輯下帙下編之下第百七十七囘)

定正は、忠臣・巨田助友の助けを得て、河鯉(河越)の城へと退去する。

ここで、ようやく定正の実在の城が出てくる。忍岡城の時もそうだったが、どこかに敗走する時に、新しく城が登場する。

で、江戸御府内の、扇谷方の城は、架空三城+実在一城のすべてが里見方に占領される。

「武藏石濱の城には、登桐山八郎良于あり。同國五十子の城には、軍師犬阪毛野胤智あり(中略)又大塚の城には、小森但一郎高宗、木曾三介季元あり。又忍岡の城には、防禦使犬山道節忠與あり」

(第九輯下帙下編之下第百七十八囘下)

これらの城に囲まれた中心には、本来なら江戸城がある。

当然、江戸城は描かれないので空白なわけだが、このページの冒頭で記したとおり、八犬伝世界に「江戸」は存在する。

つまり、江戸は敵たる扇谷方の領地であり、かつ里見によって占領されてしまったことになる。わずか一個所であっても、「江戸」という場所の名前を登場させたことの重みがここにある。

【検閲の妄想】

馬琴先生「八犬伝に問題があると?」

幕府役人「うむ。江戸が敵地とはどういうことだ?」

馬琴先生「それは、新田の嫡流(里見家)こそが、敵を倒して江戸の支配者にふさわしいという話ですわ」

幕府役人「な、なるほど、確かに新田の血を引く源氏(徳川家)こそが江戸にふさわしい。た、正しいじゃないか!」

白:主要読者である江戸の人にとって身近な場所を話に出したい。

黒:一方で、江戸を前面に出し過ぎれば、御公儀の役人からどんな圧力がかかるかわからない。

そのせめぎ合いの中で、馬琴は江戸御府内を微妙なバランス(灰色)で描いたんだなぁ、というのが亭主の感想である。

● おまけ・バーチャル聖地巡礼

江戸御府内の四城のうち、唯一の実在した城=石浜城。

これは架空の城と異なり、城をイメージできるものが無い。場所が特定できないということもあって、現代にも痕跡は当然ないが、江戸時代にも無い。

* この「マイクロソフト・フライトシミュレーター2024」は全地球をカバーしているので、地球上を舞台にした物語なら何でも仮想聖地巡礼が可能。

* 2025年 9月末に、フライトシミュレータ更新。東京近郊の風景がフォトグラメトリによる精細なものに進化。ということで、上のスクショも更新後の風景と入れ替えた。

馬琴の時代は、近くに総泉寺(總泉寺)という大寺があったから、そこを城のイメージに重ねられなくはない。だが、総泉寺は八犬伝中に城の至近の寺として名が登場するから、寺と城を重ねることができない。

* 総泉寺は関東大震災で罹災して、東京都杉並区に移転した。

「石濱の城戸を出るとき、總泉寺の鐘鎬々と、夜ははや二更になりにけり」

(第六輯第五十三囘)

石浜城は戦国の関東の城だから、当然、石垣などあるわけもなく、後北条氏の滅亡とともに廃城になり、後に徳川時代に江戸の街が作られる中で埋もれてしまったらしい。

* 詳細は「石浜周辺図」参照。

跡地不明なので、現地の地上をリアル聖地巡礼するのはやや無理筋。それよりも、スカイツリーから大雑把に見下ろした方が、川の流れなど昔を偲ぶのに良いかもしれない。

亭主はスカイツリーに行ったことがないから想像でしかないが、石浜城や忍岡城近辺は見えるはずだ。一方で、大塚城や五十子城方面まで視界が開けているのか、ビルが邪魔するのか、その辺は不明。

リアル聖地巡礼といえば、もうひとつ。

八犬伝では猯がいるような片田舎の「葵岡」だが、江戸時代でも武家屋敷地でさびれていた。だが、今、聖地巡礼するとなると、赤坂、六本木、麻布ということになり大都会の一等地。さびれた風景がまったく想像できない場所と化していて、「聖地巡礼とは?」という哲学的命題に悩むところだ。

* 亭主は若い頃、誘われて六本木で飲んだことがあるが、金のある人間が遊ぶ街であって、ケチくさい亭主にとっては完全な異文化圏。どうにも居心地が悪くて「ここは俺みたいな人間が来る場所じゃねぇな」と思った。