白龍亭・あの老人の秘密

■ 目次 >> 考察 >> 八犬伝の謎/あの老人の秘密(2025年 7月~)

[ 八犬伝の謎 - 19 ]

● 序:老いと焦り

戦場図「国府台の陸戦図」は、2021年 11月に完成した。

これは 1996年6月の開亭以来ずっと予定していながら、なかなか作業に着手せずに延々になっていた。だが、還暦を過ぎて、知人が亡くなり、「このままだと生きているうちに完成しないかもしれない」と焦って、あわてて着手したのだ。

* これについては「八犬伝地図制作記」でも書いたので重複している。

それから三年半を経過した 2025年夏。

ふと気になった。60代後半になった亭主と同じ年齢の時、馬琴先生は何をしていたのだろうか?

答。南総里見八犬伝、第八輯を刊行し終えた所。

この年齢になっても、八犬伝をまだ半分しか書き終えていなかったとは、あらためて驚いた。が、前半の執筆に 19年かけた馬琴が、後半の第九輯は 9年で書きあげている。もしかしたら「生きているうちに完結させねば」と焦りを覚えたのかもしれない。

* 現代ですら 60代ともなると周囲に亡くなる人がでてくるのだ。結果的に馬琴はこの後 14年生きるが、そんなことは予想できないし、平均寿命の短い当時は、馬琴の周囲では亡くなった人は数多いであろう。北斎は馬琴同様に長生きだったが、蔦屋重三郎は満年齢 47歳、山東京伝は満年齢 55歳で亡くなっていて、この時点でこの二人はこの世にいない。これらを見てきて、馬琴が「いつ死ぬかわからない」と焦らないわけがない。

よく「後半が冗長なのは、人気があったから引き延ばした」という見方があるが、それは「老い」という要素を見落とした意見だと思う。いつ死ぬかわからない、という不安がある以上、引き延ばしている余裕なんかないはずだ。

もっとも、後半を読む限り、確かに話が長くなっているようには感じる。

これは、老いを知った亭主の予想にすぎないが、「次回作はもう書けないかもしれないから、今作にすべてを注ぎ込んでおこう」という思いだったのではないか。それゆえに、八犬伝の後半は話が緻密になり、結果として長くなってしまったのではないか。

「吾還暦の年、丁亥の夏より秋まで、大病に嬰りて、命危かりしも、幸にして瘥りにき」

(第九輯下帙下編之下 囘外剩筆)

八犬伝のあとがき=回外剩筆で、馬琴は、還暦の時に大病にかかって死にかけた、と書いている。

丁亥は文政十年なので、馬琴は満年齢60歳だが、数えでは六十一歳。八犬伝の第六輯が刊行された年である。このような経験をしてなお「生きているうちに完結させねば」と焦らなかったのだとしたら、よほどの暢気者だ。

間話休題。

八犬伝後半、第九輯に入ってから、八面六臂の活躍をする老人がいる。

姥雪与四郎と、音音の老夫婦だ。今回は、この二人に関する考察である。

* この夫婦についての考察は「世四郎・音音、愛の謎」に続いて二回目である。

* 世四郎→与四郎→代四郎と改名するが、後半に活躍するシーンの大半は与四郎という文字だった時代だ。

● 老人の夢?

たとえば、夫の与四郎。

七十歳手前なのに、神童の親兵衞をも驚かせる活躍をする。

親兵衞「叟、今水中の掙きは、齢七旬に程遠からぬ、老兵とは思れず」

(第九輯下帙中第百三十三回)

並の若者よりも元気である。老いによる衰えなど、まったくない。

* 具体的に引用はしないが、これは妻の音音も同じで、最強の婆だ。

これが、若い作家が書いた作品中の人物なら、「老いによる衰えを知らないんだな」ぐらいにしか思わないが、これを書いている時の馬琴は十分に老人である。老人にしては壮健だったかもしれないが、馬琴はこの時、右目の視力を失っている。老いの衰えを知らないわけがない。

老人が、老人らしからぬ老人の活躍を書く。

それは何だろう?

若者以上に元気であること。それは老人にとって、かなわぬ夢だ。

馬琴は、与四郎に夢を重ねたのか?

確かに、健康であること、元気であることに関して、与四郎は理想であり夢かもしれない。

でも、それ以外を含めて与四郎の人生を見れば、あまり羨ましい境遇ではない。未婚で子供を作って牢に入れられ、仕えていた犬山家から追放され、愛した音音からは一時誤解されて嫌われ、大切な息子たちは若くして死に……少なくとも、前半生は幸せとは言えない。

それは後に正式に妻となる音音も同じだ。

与四郎と音音とは何者か?

なんかモヤモヤするし、そのモヤモヤは完全に解消されたわけではないが、ひとつだけ見えたことがある。

● 富山に招かれた者

伏姫が死んだ聖地・富山。

ここに伏姫神女によって集められたのは五人。──犬江親兵衛、姥雪与四郎、音音、曳手、単節。

全員、危機一髪のところを、神女に拉致救出されて、聖なる山に連れて来られた。親兵衛以外は、元々は道節の家来だった十条一家。

なぜか、親兵衛の祖母である、戸山の妙真は除外されている。

親兵衛を育てる上で、町人の婆・妙真ではなく、武家の婆・音音でなければならない理由があったのか? だとしても、音音たち十条一家といっしょに、妙真も連れてくれば良かったのではないのか?

あれこれ考えているうちに、それに関する答はわかった。

たとえ伏姫最愛の親兵衛であろうとも、八犬士である以上、他の七犬士と同様、血のつながった親族とは引き離されなければならないのだ。

他犬士の中で唯一親族が死なずにすんだのは小文吾。彼は父・古那屋文吾兵衛と生き別れたまま遂に再会を果たせなかった。それに対して、親兵衛は後に祖母と再会。やはり特別扱いではある。

与四郎と音音の老夫婦が、老人と思えぬパワーがあるのも、親兵衛というある種の怪物のサポート役として、それだけの体力が必要とされたからであろう。つまりは伏姫神女が老夫婦に必要な能力を持たせた、ということだ。

與四郎「小可はこの年來、山路に熟て、身の衰を、毫も覺候はず。こは那仙果神漿を、たうべし所以に候はん。千里を走る馬なりとも、赴續んこと極めて易かり」

(第九輯中帙第百六回)

証拠は上に引用した与四郎本人の発言。

「仙果神漿」を食べて、千里の馬にも追いつけると。この怪しげな食物を与四郎に与えたのは伏姫神女。こんなものを与えれば、超人になるのは当然。そうやって老人を改造することで、親兵衛と行動を共にできるレベルまで引き上げたわけだ。そりゃあ、老人らしからぬ老人にもなろう。

* 航空母艦が 30ノットで航行するのであれば、その護衛にあたる艦船にも同様に 30ノット出せる能力を持たせなければならない。それと同じ。

「犬江親兵衞仁は、當晩、名馬青海波にうち跨て(中略)並松原まで騎著しに(中略)唯姥雪與四郎のみ、駛馬に赴携りて、一町とも後るゝことなく、俱にこの地方まで來にければ…」

(第九輯中帙第百七回)

で、親兵衛が乗る名馬・青海波にまったく遅れをとらずに走る与四郎。

この時、苫屋景能という若侍は追いつけずに遅れてくる。つまり、与四郎は、老人らしからぬ老人どころか、若者以上の超人になっている。まさに神の力の成果である。

* 親兵衛と同じ速さで走れるどころか、名馬と同じ速さである。水滸伝の神行太保戴宗もビックリ、オリンピックでも優勝確実。いや速すぎて薬物が疑われるレベルだ。まぁ、仙果神漿の摂取はドーピングだとは思うけどね。

では、何故それが与四郎?

いや、後に音音もスーパー婆さんとして活躍するから、それを含めて、何故それが十条一家?

● 血塗られた神

富山に集められた五人には共通点がある。

親族が犬士を救うために犠牲となって死んでいる、ということだ。

親兵衛の場合、父・山林房八は、信乃の命を救い、小文吾を苦境から救うために、自らの命を犠牲にした。

十条一家の場合も、老夫婦の子供たち十条兄弟は、信乃・現八・小文吾・荘介の四犬士を追手から逃がすために命を捨てた。

伏姫神女は、なぜ、犬士を救うために命を犠牲にした者の家族を召喚するのか?

逆に言えば、それが神女による召喚条件なのかもしれない。

つまり、伏姫は、人身御供を求める神だということ。生贄を差し出した者のみ、その身辺に近寄れる。

伏姫自身が、その身を犠牲にして里見家を救ったわけで、裏返せば、里見家は伏姫を人身御供にして生き残ったとも言えるのだ。そんな伏姫が神になったのだから、残酷なようだが、他者にも生贄を求めるのは自然なことかもしれない。

無論、十条家は、意識的に息子たちを人身御供に差し出したわけではない。

ただ、結果的にそうなっただけでも、伏姫神女の求める血の条件には叶ったわけだ。それゆえの富山召喚であり、老人らしからぬ力の獲得である。

……いや「結果的に」のように見えて、実は宿命だったかもしれない。

伏姫だって、父・義実が戯れに言ったことが原因で犬と夫婦になったように見えるが、生まれた時に既に運命は定まっていた。

名詮自性。伏姫は、人にして犬に従う。房八も、力二、尺八も、八房に由来する運命的な名前だ。

つまり、山林房八や、十条力二・尺八の生贄的な死は、宿命として定まっていて避けられなかったのかもしれない。

そう考えると、伏姫神が血を求めてたというよりも、天そのものが人身御供を強要していると言える。まったく、天機とは残酷なものだ。

* 有名なゲーム「Final Fantasy XV」にも死ぬ宿命を自覚するキャラが出てくるが、彼の台詞を借りていえば、「やっぱ、つれぇわ」ということになる。

● 跋:老いの中で

結局、与四郎や音音のような、とてつもない老人などというものは、神の力なしにはありえない。

体が衰えゆく老いの中、馬琴はさらに八犬伝後半を書ききらねばならなかった。目もかすみ、神の力が欲しかったであろう。あるいは、与四郎と音音に、わずかに夢を見たのかもしれないが、同時にそれが、普通の人間である限りありえないこともわかっていたはずだ。

それでも馬琴は、神の力なしに、人間の限界ぎりぎりの力を発揮し、南総里見八犬伝を書ききった。与四郎とは別の意味で、すごい爺だよ。

* 失明した馬琴に代わって口述筆記で八犬伝を書き継いだ、息子の嫁=お路の力も偉大だ。岩波文庫・第十巻のほとんどがお路代筆部分だが、これを見るかぎり、単に耳から入ってきた言葉を紙に書き写すだけの仕事ではないと思う。言葉の意味、文字の意味をちゃんと理解した人物にしかなしえない作業であり、お路は、それだけの能力を持った人だったわけだ。これほどの女性が息子の嫁として滝沢家に入ったのは、単なる幸運か、あるいは宿命か。

ちなみに──

亭主は、すごい爺になりたいとも思わないし、実際なれないが、せめて健康でありたい。

そのためには、まずは酷暑続く近年、熱中症にならないための対策のひとつとして、頭に当たる直射日光をなんとかしたい。

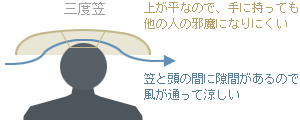

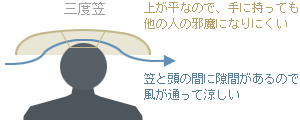

といって、日傘は手が塞がるから困る。であるならば、傘ではなく笠という選択肢しかない。で、色々調べた結果、とんがり笠や深めの菅笠は手に持った時に他の人に当たりやすいし、麦わら帽は頭と密着して通気性が良くない。下図を見ればわかると思うが、機能的には三度笠がベストという結論に至った。

だけど、流石に三度笠は目立ちすぎる。

正直、じろじろ見られる恥ずかしさに耐えるだけの強メンタルはない。

ほんと、三度笠をかぶっていても誰も何とも思わない江戸時代はよかったなぁ、と思う。