江戸時代に書かれた「南総里見八犬伝」に出てくる日付は旧暦。

つまり旧暦の感覚で読むのが必要。てなわけで簡単な旧暦解説。旧暦の知識を既に持っている人は読む必要のないページ。

* このページは、旧サイト時代の「八犬伝と旧暦」を改訂して再開したもの。最初のPCが壊れる直前、そのPC上で書いた最後のページでもあった。

* 旧暦の感覚の必要性を特に感じるのは「忠臣蔵」であろう。赤穂浪士の吉良邸討ち入りは元禄十五年十二月十四日。雪の日だ。……で、現在新暦の 12月14日に赤穂義士祭などのイベントを行っているが、東京で雪が降ることはない。討ち入り日は、西暦 1703年 1月 30日。1月末ならば現在でも東京に雪が降ることがある。季節感を含めて、昔に想いを寄せる時には、旧暦の感覚は重要なのである。

■太陰太陽暦

暦(calendar)には種類がある。

●太陽暦(solar calendar)

月の満ち欠けの平均周期は 約 29.5日。それに対して西暦(新暦)の一ヶ月は 30日か 31日。

カレンダーの月と空の月がまるっきり一致していない。一年が太陽の公転周期と一致しているだけ。太陽の動きと連動しているだけだから太陽歴。

●太陰暦(lunar calendar)

逆に、空の月の動きに合わせて一月を 29日か 30日にしたカレンダーが太陰歴。

イスラム歴はこの代表。ただし月の動きにあわせた十二ヶ月は太陽暦より 11日ほど少ない。太陽の動きと連動しないから、同じ月が年によって夏になったり冬になったりする。有名なイスラムの断食月も季節は決まらない。

Powered by Opaku's Train Kit

↑純太陰暦のイスラム暦カレンダー。7の月が断食月。走行している電車は、ドバイ・メトロ。

●太陰太陽暦(lunisolar calendar)

それに対して旧暦は太陰太陽歴。月にも太陽にも連動する。

太陰暦が一年につき 11日不足するということは、三年で 33日の不足。約一ヶ月分。てなわけで約三年に一度、一年十三ヶ月にして年を太陽の動きとズレないようにする。これが日本の旧暦。余分な月は「閏月」という。今は 2月29日が存在する年を閏年というが、昔は閏月のある年を閏年といった。その年は、たとえば「五月‐閏五月‐六月」というように、前の月の名前に閏が付く。

* 厳密に言えば、十九年に七度閏月を入れるらしい。

* 太陽か月か、どちらか一方だけに合わせて他を切り捨ててしまった一神教世界のカレンダーより、太陽にも月にも両対応した東アジアの太陰太陽暦の方が優れていると思うんだよなぁ。西欧のルールが世界を支配してしまった今となってはどうにかなるものではないが…

* 旧暦のことを「太陰暦」と記述した文章も時々見かけるが、レベルの高い太陰太陽暦を、季節と連動できない純太陰暦なんかと同列に扱わないでほしい。

■月

空の月と暦の月の一致。それはどういうことか。

旧暦では新月(朔月)が毎月一日になる。ということで、毎月三日の空には三日月があり、毎月十五日の空には満月がある(十五夜/望月)わけだ。分かりやすい。

* 厳密には朔以外はずれることもあるらしい。

↑1999年10月9日の新月(旧暦九月一日)を起点に、平均朔望月 29.53089日で計算してるだけ。大の月と小の月は単純に交互になる計算。現実には、朔望月も 29.27日から 29.83日の間で揺らぐし、大小の月も必ずしも交互にはならない。だから上に表示されている旧暦の日付は一日二日の誤差はありうる。

■春夏秋冬

旧暦では月と季節ははっきりと対応している。

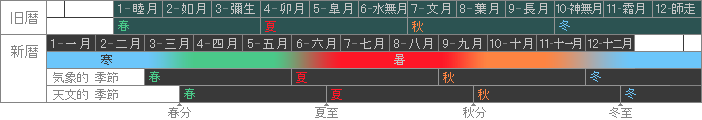

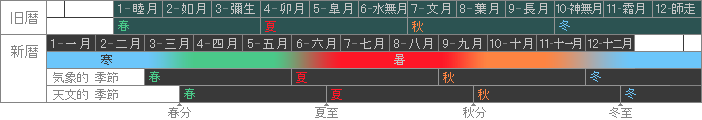

春は一月、二月、三月。夏は四月、五月、六月。秋は七月、八月、九月、冬は十月、十一月、十二月。

* 対応が明確であるがゆえに、「春の初め」といえば必ず一月であり、「夏の終わり」といえば必ず六月である。

旧暦では、新年が春から始まる。

* だから正月を「新春」という。

新年の始まりが西暦とは一ヶ月前後ずれているが、それでも新暦の感覚では真冬と言える極寒の時期に「春」が始まるのである。

| 五月晴 | |

| 旧暦 | 長雨が続く梅雨の晴れ間 |

| 新暦 | 快晴の多い5月の日々 |

■数え

旧暦には「零」という概念がないため、数の数え方が異なる。

たとえば……有名な諏訪大社の御柱祭。よく「七年に一度の大祭」と言われるが、現代風の数え方で言えば「6年に一度」が正しい。あるいは「7年目ごとに一度」と言うべきか。つまり、現代風に言えば祭開催の翌年が「一年」経過したことになるが、旧暦的感覚では開催年が「一年」なのだ。だから、6年経過した年が「七年」になる。

* 葬式の2年後が「三回忌」なのも、旧暦的数え方による。

* 白龍亭では、原則として、旧暦は漢数字、新暦はアラビア数字で記述している。

年齢にも「零」が存在しない。だから、生れた時は「一歳」になる。

また、年齢が上がるのは、誕生日ではない。毎年正月元日に、年齢が上がるのだ。

たとえば、犬阪毛野。寛正六年十二月生まれ。年末誕生ゆえに、生れた翌月には早くも「二歳」になる。

毛野「文明十一年己亥夏五月十六日、曉天、粟飯原首胤度遺腹子、犬坂毛野胤智、十五歳書」毛野が親の仇=馬加大記を殺したのは、十五歳。

(第六輯第五十七囘)