* 岩波文庫版(麻生磯次・校注)から。

* この文庫版は、下段に注専用スペースがとってあり、分かりにくい用語の解説がついている。たとえば、弥次さんが去年行った「山」が、大山阿夫利神社だと書いてある。江戸人にとって「大山~江の島」というのは定番の旅ルートだったから「山」だけで通じるが、現代人には分からない。この下段の注はありがたい。

●古文は苦手

亭主は古文は苦手である。

え?

南総里見八犬伝を原文で読むような人間が何を言っちゃってんの?

歌手のくせに「私って音痴だから」とか言う、嫌な感じの過度な謙遜と同じ?

……いやいやいや、高潔な人格者である亭主が、そんな謙遜をすると思う? 謙虚じゃなくて嘘つき?

古文といえば、まずは 源氏物語 だが──

「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひけるなかに、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり。はじめより我はと思ひあがりたまへる御方がた、めざましきものにおとしめ嫉みたまふ。同じほど、それより下臈の更衣たちは、ましてやすからず。朝夕の宮仕へにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふる積もりにやありけむ、いと篤しくなりゆき、もの心細げに里がちなるを、いよいよあかずあはれなるものに思ほして、人のそしりをもえ憚らせたまはず、世のためしにもなりぬべき御もてなしなり」 (源氏物語 第一帖 桐壺)──さっぱり、わかんねぇ。

* 高千穂大学の渋谷栄一教授による「源氏物語の世界」から。更にルビを追加。

●江戸なら読めるのか?

南総里見八犬伝は「読本」であるが、それより気楽に読めるはずの「滑稽本」を選択。

かの有名な、十返舎一九の 東海道中膝栗毛 である。

初篇は、江戸日本橋~箱根。初日は戸塚宿まで行って宿泊。二日目に戸塚宿を出て、次の藤沢宿から引用する。

* 東海道中膝栗毛は、後に江戸~大阪をまとめてそう呼ぶようになったのであり、初篇のタイトルは、浮世道中膝栗毛。

* 初篇は、享和二年(1802)年の正月に出版。その年、馬琴は東海道を通って上方に旅をしている。もしかしたら、馬琴も読んでいたかも。

* ちなみに、十返舎一九は、箱根を「筥根」と書いている。馬琴は主として「貎姑峰」と書くが、「筥根」とも書いている。ということは、「筥根」は作者独自の漢字遣いではなく、江戸時代に一般的に使われていたのか?

藤沢宿入口付近の茶屋にて。六十ぐらいのおやじ(親仁)が、江の島への行き方を弥次喜多に尋ねるが、話が横道にそれまくって、話が全然進まない場面。

* 喜多八は、初篇では北八になっている。弥次も、弥二との表記あり。

「親仁「モシちつとものを問ますべい。江の島へはどふいきます 弥「おめへゑのしまへいきなさるか。そんならこりよヲまつすぐにいつての、遊行さまのお寺のまへに橋があるから 北「ほんに橋といやア、たしか其はしの向ふだつけ、いきな女房のある、茶屋があつたつけ 弥「ソレソレ去年おらが山へいつた時とまつた内だ。アノかゝアは江戸ものよ 北「どふりで氣がきいていらア 親仁「モシモシ、其はしからどふいきます 弥「そのはしの向ふに鳥居があるから、そこをまつすぐに 北「まがると田甫におつこちやすよ 弥「ヱゝ手めえだまつていろへ。ソノみちをずつと行と、村はづれに、茶やが弐軒あるところがある 北「ほんにそれよ。よくくさつたものをくはせるちや屋だ…」 (浮世道中膝栗毛 初篇)会話文が改行されていないので、読みづらい。

* 岩波文庫版(麻生磯次・校注)から。

* この文庫版は、下段に注専用スペースがとってあり、分かりにくい用語の解説がついている。たとえば、弥次さんが去年行った「山」が、大山阿夫利神社だと書いてある。江戸人にとって「大山~江の島」というのは定番の旅ルートだったから「山」だけで通じるが、現代人には分からない。この下段の注はありがたい。

親仁「モシちっとものを問ますべい。江の島へはどふいきます?」現代人にとって、会話文は改行するのが当然という感覚だが、改行すると行数が増え、ページ数も増える。紙も増えるし、版木も増える。コストも増えるから、プライスも上昇。江戸人にとっては、ありがたくもない事だったのだろう。改行しなくても違和感なく読めた江戸人と比較して、改行しないと読みづらい現代人って、読書力が後退しているのかも。

弥「おめへ ゑのしまへいきなさるか。そんならこりよヲまっすぐにいっての、遊行さまのお寺のまへに橋があるから」

北「ほんに橋といやア、たしか其はしの向ふだっけ、いきな女房のある、茶屋があったっけ」

弥「ソレソレ去年おらが山へいった時とまった内だ。アノかゝアは江戸ものよ」

北「どふりで氣がきいていらア」

親仁「モシモシ、其はしからどふいきます?」

弥「そのはしの向ふに鳥居があるから、そこをまっすぐに」

北「まがると田甫におっこちやすよ」

弥「ヱゝ手めえだまっていろへ。ソノみちをずっと行と、村はづれに、茶やが弐軒あるところがある」

北「ほんにそれよ。よく くさったものをくはせるちゃ屋だ」

●漢字が多くて読みやすい

昔、ペヤングソース焼きそばのコマーシャルで「四角くって食べやすい」というキャッチフレーズがあった。

それ風に言えば、馬琴は「漢字だらけで読みやすい」と言える。

無論、漢字が読めない場合はイライラするが、現代と違って江戸時代の主流は、なんといっても総ルビ(すべての漢字に振り仮名がある)だ。どんな難解な漢字だろうが、怖いものはない。

で、南総里見八犬伝の冒頭──

「京都の將軍、鎌倉の副將、武威衰へて偏執し、世は戰國となりし比、難を東海の濱に避て、土地を闢き、基業を興し、子孫十世に及ぶまで、房總の國主たる、里見治部大輔義實朝臣の事績をつらつら考るに、清和の皇別、源氏の嫡流、鎭守府將軍八幡太郎、義家朝臣、十一世、里見治部少輔源季基ぬしの嫡男なり。時に鎌倉の持氏卿、自立の志頻にして、執權憲實の諫を用ひず、忽地嫡庶の義をわすれて、室町將軍義教公と、確執に及びしかば、京軍猛によせ來りて、憲實に力を戮し、且戰ひ且進で、持氏父子を、鎌倉なる、報國寺に押籠つゝ、詰腹を切せけり。是はこれ、御花園天皇の永亨十一年、二月十日のことになん」 (肇輯 第一囘)──見た瞬間、漢字が多くて「わっ」と怯む。

* 例によって、岩波文庫・旧版(小池藤五郎・校訂)から。

「清和天皇七世の皇孫。鎭守府將軍陸奧守源義家朝臣の嫡孫。六條判官爲義の八男。冠者爲朝と聞えしは。智勇無雙にして身の丈七尺。豺の目猿の臂。膂力人に勝れて。よく九石の弓を曳。矢繼早の手煅煉なり。されば天性弓馬の妙奧を極むべき人にやありけん。生れながらにして弓手の肘。馬手に四寸伸て。矢束を引こと世に超つ。幼きよりその見識卓くして。夥の兄にも處を置ず。よろづ己が隨意擧動給ひける。時に近衞院の仁和元年。爲朝やゝ十三才になり給ひしが。形狀は尋常の壯夫にも劣らず。久後いかなる事をかなさん。彼ははわが兒ながらいと有々しき也とて。父爲義も生平に舌を棹て。驚嘆し給ひけるとぞ」 (鎭西八郎爲朝外傳 椿説弓張月 前篇 第一囘)──これまた、「漢字(表意文字)+ルビ(表音文字)」のハイブリッド。

* 岩波文庫版(和田万吉・校訂)から。

* 2001年にリクエスト復刊で発売された岩波文庫版だが、句読点を江戸時代そのままに句点のみとしている他、縦書き本文の左側にある第二ルビも再現している。南総里見八犬伝もこれを真似すべきだと思った。ただし、弓張月といえば葛飾北斎の挿絵で知られているが、この文庫版は挿絵を排除してしまっている。そこは残念至極。

* ちなみに上記引用文中にも第二ルビあり。「膂力」の左側に「◯チカラ」と書いてある。

●完璧主義は進まない

読みやすいとはいっても、南総里見八犬伝を読むのが簡単だとは言えない。

知識がないと意味がわからない内容が満載だ。

だが、亭主は文学研究者ではない。

単に、南総里見八犬伝をひとつのエンターテインメントとして楽しむ読者でしかない。

だから、とりあえずは、分からないディテールをすっ飛ばして、ストーリーのコア部分だけを読んだ。そうやって全体像がわかってから、少しづつ、気になったディテールだけ後から調べたりすればいいと思っている。

たとえば──

「浩處に河下より、聲高やかに唄ひつゝ、こなたを望て來るものあり。主從これを見かへれば、最蓬げなる乞兒なり」 (肇輯 第四囘)──唄いながら義実主従に近づいてきた乞食。

義實「人は形貌によらぬものかな。汝が辯論乞兒に似ず、楚の狂接輿の類なるか。又彼光明皇后に、垢を掻せし權者の類か。固より吾をしるものか。その名を聞まほしけれ」 (肇輯 第四囘)で、義実の見立てどおり、この乞食は只者ではなく、実は金碗八郎というシーン。

●改めて、古文は苦手

分からない所は読み飛ばせばいい、とは言ったものの、古文が苦手だと困ることもある。

たとえば、肇輯第一回に載っている古歌──

「契あれば 卯の葉葺ける 濱屋にも 龍の宮媛 かよひてしかな」これに関して、八犬伝の高度な分析で知られる小谷野敦氏は次のように言う。

「出典は仲正歌集だが、第一回の終わり近くになぜこの歌が現れるのか、説明はないし、口にした蔵人自身の意図も不明である。馬琴はここに、一編の根底に横たわる原型をそれとなく示しているのである」 (小谷野敦著「八犬伝綺想」より)この個所から先、分析が続き、「そうだったのか」と蒙を啓かされるわけだが、そこまでは引用しない。

* 八犬伝綺想の第一章のタイトルが「竜の宮媛」で、上記引用はそこに出てくる。つまり、小谷野敦氏が八犬伝を分析するとっかかりとなった重要個所だ。

* 写真は 2002年の新編=ちくま学芸文庫版と、1990年の福武書店版。

●シーケンシャル/ランダム

読書というものは、ストーリーに沿って最初から最後まで順番に読むものである。

つまり、シーケンシャル。

亭主は、系図作りのような作業がらみで、シーケンシャルに南総里見八犬伝を読むこと、四回。

もう全体像は頭に入っている。

一方で、記憶力の悪さから、ディテールはけっこう忘れている。

てなわけで、今は、ランダムにあちこち読んで、忘れているディテールを思い出すような読み方をしている。

ランダムに読む場合、自分が読みたい話が、岩波文庫の何巻なのかを調べねばならない。

ということで、最近多用しているページが「各巻の内容概略」だ。

早見表ということで何かの役に立つかも、ぐらいの気持ちで作ったページだが、作った当時は自分がこんなに使うことになるとは予想だにしなかった。

* 理想を言えば、そんな早見表を見ずに、記憶だけで「あの話は第◯巻の真ん中より少し手前にあったな」とか、分かるようになりたい。

未来に何が役立つのかなんて、案外分からないものだ。

●インプット/アウトプット

読書は、自分の脳に対する 入力 だ。

一方、白龍亭において、八犬伝について整理したり考察したり、あれこれ語っているのは、自分からの 出力 である。

文学作品がらみの出力といえば、読書感想文もまた出力だろう。

考察と感想。違うようにみえて、広い意味では同じジャンルかもしれない、と思った。

ということで、読書感想文について過去を振り返ると、小学生の頃は大嫌いだった。

読書そのものは、シャーロック・ホームズや、アルセーヌ・ルパンの児童書なんかが好きだったが、感想文にはイライラした。今にして思えば、その原因は、狭量な担任教師にあったと思う。正直に感想を書いたところで、ちょっとしたことで、すぐにネチネチと難癖をつけるような教師だったから、大嫌いになるのも当然だった。

小学時代の自分からすれば、自分が作品について語るような人間になる未来なんて想像もつかないだろう。

転機は中学。

岩波文庫版・南総里見八犬伝を買った前年の、夏休み前。

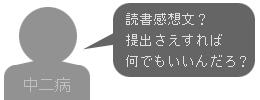

学年全員に「読む本は何でもいいから、読書感想文を提出せよ」という宿題が出た。

で、提出締め切り日に、自分はサボって書いていなかった。そこにやってきた図書委員の女子。彼女曰く「提出してくれないと、担当の私が怒られるんだからね」と。

自分が怒られるのは平気で、実際に宿題をサボって何度も先生に怒られている。が、女子が怒られるとなると話はかわってくる。玉梓を許そうとした義実と同じく、女子には甘い亭主なので、その日の昼休みに、急遽書きなぐって提出したのだ。

そんなことはすっかり忘れて迎えた秋の二学期。

学年全体から選ばれた優秀作品を載せた小冊子が配られた。

なんと、そこに自分が書きなぐった感想文が載っていたのだ。自分も驚いたが、いいかげんな書きなぐりであることを知っている図書委員の女子も「あれが選ばれるんだ」とビックリした様子。そりゃそうだ。

いったい何を書いたのか?

当時、自分は「神出鬼没な人間になりたい」と強く思っていた。はっきり言って中二病である。

その思いの丈をめちゃくちゃ書きなぐった後、最後に「自分がそう生きたいと思ったのは、アルセーヌ・ルパンの本からの影響である」という一行を追加して、読書感想文としての体裁を整えた。これのどこが読書感想文なんだ?という代物。

あんなものを優秀作品に選んだ担当の先生って凄いな、と思う。

ただ、今にして思えば、選ばれた理由もわかる。なんせ中二病である。つまり「神出鬼没になりたい」という狂った内容でも、本気だということ。一切嘘のない本気の思いをストレートに爆発させた文章なのだから、インパクトが大きかったはずだ。

大半の生徒の感想文は「主人公の◯◯が凄いと感動しました」みたいな、当たり障りのない作文だっただろうから、その中にあって異常に目立ったに違いない。

結局、この経験以後、読書感想文を書くことに恐れはなくなった。

狭量な教師にネチネチ文句を言われない環境下で、「なるほど正直に書けばいいんだな」と思った。つまり、つまらない本だったら、正直に「つまらん!」と書くということだ。こうやって、小学時代とは一転して、感想文を書くことに抵抗がなくなった。

* たとえば、源氏物語の読書感想文で、光源氏のことを「ドスケベ変態ロリコン野郎」と書いてもいい、ということだ。

つまり、 出力 に抵抗がなくなったということだ。

この転機がなかったら、作品について何か語る自分はおらず、今の白龍亭もない。

* 今、読書感想文に関して、推進派と反対派に二分している。

* 両者の意見を読みくらべたが、推進派の言っている読書感想文の効果に関しては、ある程度まで読書の楽しみを身に付けた児童生徒には有効かもしれないけど、そうでない生徒には、反対派が言うように「読書嫌いを増やすだけ」になるだろうなと思った。かつて優秀な生徒だった大人は、そうでない子供のことを理解できてないことが多いし、それゆえに、その方法が逆効果だと気づきもしないのだろう。

で、神出鬼没の人間になれたのか?

否。

不出常没の出不精のインドア派になってしまった。人生とは、本当に、未来がわからないものである。

●読書の先にある関所

入出力の話の続きである。

たとえば、次の文章を読んだ場合──

丶大「那衂の劇策は臣僧始より好とせず、云々と論じて推辭しを、毛野・大角が口車に載てこよなき罪惡を醸させたし。しかるに、今罪障懺悔の爲にとて、冥福を修させ給ふは、矛と盾とを賣るに似たり。人を殺すを不仁と知らば、始より殺さずして、好事をせざるにしくはなし」 (第九輯下帙下編之下第百七十八囘下)対関東管領戦後、丶大が怒りながら語る。

「これを、戦勝に沸く人々、特に主君に当たる里見義成を前にして言うとは驚くべきことである。それは馬琴の仏教思想かもしれないが、ここで「里見家」と「金碗家」の間に亀裂が入っている」 (小谷野敦著「謎解き『八犬伝』」より)つまり、丶大のセリフの後半部分は、ここを読んだ=入力した小谷野氏の脳内で引っかかり、作品分析という出力の材料になっているわけだ。

* どうでもいい話だが……河出新書って、帯(「馬琴が予言した日本の未来」と書かれている部分)を外すと、表紙が真っ白で何も描かれていないので驚く。妖怪のっぺらぼうを見てしまってギョッとする感じ。

丶大「しからんには是非に及ばず」 (第九輯下帙之下乙號上套第百五十三囘)実際、本能寺の信長みたいなセリフを吐いて、引き受けているではないか。

●ドーナツ屋を見習え

そういえば、過去に、南総里見八犬伝にイチャモンをつけた人がいたねぇ。

有名なアレ、小説神髄 だ。

* 一般的には「批評」と言われているけど。

彼の曲亭の傑作なりける『八犬傳』中の八士の如きは、仁義八行の化物にて、決して人間とはいひ難かり。作者の本意も、もとよりして、彼の八行を人に擬して小説をなすべき心得なるから、あくまで八士の行をば完全無缺の者となして、勸懲の意を寓せしなり。されば勸懲を主眼として『八犬傳』を評するときには東西古今に其類なき好稗史なりといふべけれど、他の人情を主脳として此物語を論ひなば、瑕なき玉と稱えがたし。其故をいかにとならば、彼の八主公の行ひを見よ、否、其行爲はとまれかくまれ、肚の裏にて思へる事だに徹頭徹尾道にかなひて、曾て劣情を發せしことなし。矧や一時瞬間といへども、心猿狂ひ、意馬跳りて、彼の道理力と肚の裏にて鬪ひたりける例もなし、よしや堯舜の聖代なればとて、かかる聖賢の八個までも相竝びつゝ世にいでむこと殆望みがたき事ならずや。蓋し八犬士は曲亭馬琴が理想上の人物にして、現世の人間の寫眞にあらねば、此不都合もありけるなり (坪内逍遙著「小説神髓」上卷より)どういう文脈の中で、これが出てくるのかと言うと──

* 岩波文庫(昭和三十二年發行の第九刷。定價八十圓)から。

* 文庫版第一刷は、昭和十一年。総ルビではないが、ルビがないわけでもない。どこにも「ルビを一部省略した」とは書いていないから、明治十九年に初版が出た時には、すでに総ルビではなかったのかも。内容は、すでに八犬伝を含め江戸の戯作をよく知っていないとわからないレベル。そういう知的読者層向けの本だから、ルビ無しでも問題なしということなのかもしれない。

* 自分が生まれる前に発行されたのを何故持っているかといえば、高校の頃、叔父の家にあったものをもらってきたから。書店で見たことがないので、かなり昔から絶版になっているのではないか……と思ったら、1999年リクエスト復刊 33点の中にあった。定価 600円。42年で 7.5倍。