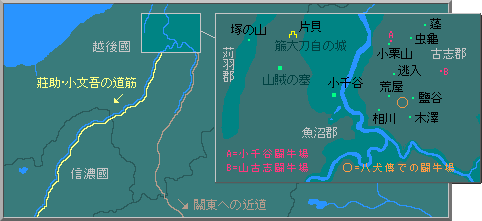

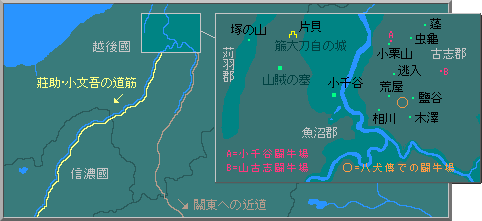

* 高精細+小画面(スマホ)は、地図の縮小表示可能。それ以外(PC)は、地図の拡大表示可能。

* この地図は、2012年にサイトデザインを大幅変更した時に一旦公開中止。その後、内容を改訂するつもりでグダグダと何も進まないまま 13年が経過。ようやく重い腰を上げて、地図に地名追加。及び本文も改訂して再開。その後、片貝や山賊の塞の位置を微修正。

【小文吾の旅路】

犬田小文吾の越後物語は「北越雪譜」を書いた鈴木牧之からの情報をもとにしているというだけあって、現実の地理との大きな食い違いはない。

* 鈴木牧之は、越後國鹽澤(今の新潟県南魚沼市塩沢)の人。塩沢には、鈴木牧之記念館があるらしい。

「越后州苅羽郡、小千谷の郷に旅宿をせしに、あるじは鯛聟源八と呼れたる、侏儒なれども角力の最手なり。今はさる技を已て、名字を龜石屋次團太と改め、是よりして客店をもて生活とす」 (第七輯第七十三囘)とはいえミスが全くなかったわけではない。

「小千谷を前囘に刈羽ノ郡こちやと傍訓たるは非なり。小千谷は魚沼郡に屬して、をぢやと唱ふ。又小栗村も土呼こくりむらなるよし、越後鹽澤なる牧之がいへり。看官宜く訂すべし」 (第八輯上帙第七十四囘 - 欄外註)

【古志郡二十村】

越後の物語のハイライトは、古志郡二十村の対抗戦でもある、鬪牛=牛の角突だが、これまた鈴木牧之からの情報をもとにしている。

「鬪牛の光景は、越後魚沼郡、鹽澤の里長鈴木牧之が、庚辰の春三月廿五日、彼地に到りて、目撃したる圖説に由れり」 (第七輯第七十三囘)二十村といいつつ、八犬伝に地名が出てくるのは十村だけ。

次團太「鬪牛の地所を討るに、鹽谷・木澤兩村の境節にて、逃入、荒屋、虛木の、三ン个村の合保より、其地を借て當場とせり」 (第七輯第七十三囘)闘牛の場所に関する記述もあり、それを元に地図内に推定地を ◯印で囲んでみた。

【経路】

塚の山と小千谷の間は、山賊酒顛二と舩虫の塞。

舩虫が越後にやってきた道筋は不明だが、おそらくは三国峠(図中「関東への近道」とあるルート)ではないかと予想される。

小文吾は上方から北陸道を歩いてきて石亀屋に泊まった。小千谷に泊まったということは、そのまま日本海側を北上する予定ではなく、信濃国か関東、あるいは六十里を越えて会津に抜けるつもりだったと考えられる。ここは分岐点なのだ。

荘助は逆に北から信濃国経由で甲斐国に戻る途中。なぜか宿に泊まろうとせずに庚申堂で泊まろうとする。

宿屋の息子の小文吾は宿に止まり、苦労人荘助がタダで寝泊まりしようとする。面白い対比。

【おまけ・バーチャル聖地巡礼】 - 2025年 7月~

フライトシミュレータで空から闘牛の舞台。

古志二十村は、地図で見て知識として山だとわかっていたが、空から見ると実感として山だとわかる。

* この「マイクロソフト・フライトシミュレーター2024」は全地球をカバーしている(但し、地形は完璧だが、建物の大半は AI が航空写真からテキト~に再現したものなので低空の風景はいまいち。東京近郊等一部のエリアに限っては、フォトグラメトリを使った建物再現でそこそこリアル)ので、地球上を舞台にした物語なら何でも仮想聖地巡礼が可能。

第七輯第七十三回に「古志郡なる二十村は、東山邊の摠名にて、實は二十六村あり。そが屬村を相加えて、細かにこれを數れば、五十个村にも及ぶとなん」とあるが、こういう地形だと谷ごとに小さな村が点在していたのだろう。現在小千谷市と長岡市に別れているが、どちらの市に属するべきか、村ごとに葛藤があったりしたのだろうか。

この山の中を、上越新幹線が複数のトンネルで抜けている。が、亭主は手前の浦佐駅までしか乗ったことがなく、この区間は未経験。

山を下りて平野を見ると、川の蛇行が凄い。信濃川と魚野川の合流地点だが、どちらの川もここ以外ではこんなに蛇行する場所はない。こういう特徴のある地形は、空から探しやすくてよい。