白龍亭・八犬外伝・九人の茶店🍡

■ 目次 >> 余戯 >> 八犬外伝・九人の茶店🍡(1997年~2012年/2025年 7月改訂再開)

● ハイパーテキストミニ小説

白龍亭を開いた 1996年、インターネットはまだ黎明期だった。

日本のインターネットは 1984年に始まっているが、一般家庭で普通に使えるようになったのは、1995年の Windows95 発売からである。

同じ年、井上夢人という作家が、実験的にハイパーテキスト小説「99人の最終電車」の連載を始めた。

ハイパーテキスト小説とは、主人公というものはなく、どの登場人物でも、どの場所でも、どの時間でも、自分が選んだところだけ読む小説。こんなことは紙の本では不可能で、テキスト同士をリンクで繋げるネットのハイパーテキスト構造が必須。それゆえに、ハイパーテキスト小説と呼ばれる。

それを見て、自分も同じようなことをやってみたいと思った。

とはいえ、登場人物全員の物語を、相互に矛盾が生じないようにしつつ書かねばならない。きわめて複雑な構造である。

プロ作家は 99人という想像を絶する数の登場人物に挑んだが、自分のような素人にはそんな数は絶対無理だと書く前から明白だった。そこで登場人物をわずか 9人に設定。場所は固定で、時間の流れも 6段階のみとした。で、1997年に公開。

結局、プロ作家の挑戦は、完結までに 10年を要した。やはり「相互に矛盾しないように」というのが高難度だったのだろう。後続作品もないようだし、誰も書きたがらないのかな。

白龍亭のミニ小説は、後述するバグもあり、旧サイトから新サイトに移行した 2012年に一旦閉鎖。色々改訂した上で 2025年に再開した。

舞台は、応仁元年の鎌倉。

茶店に集う 9人の物語だ。話は匿名で進むが、実は、この 9人はすべて「南総里見八犬伝」に登場する人物である。

といっても、八犬伝のメインストーリーから外れた所での話。ゆえにタイトルに「八犬外伝」という文字が入っている。最終的に誰が誰なのか氏名を明らかにするが、そこに至る以前に予想しながら読むのもあり。即座に誰なのか分かる人物もいれば、よほど八犬伝を読み込んでないと予想すらつかない人物もいる。

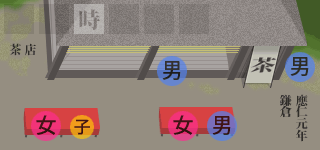

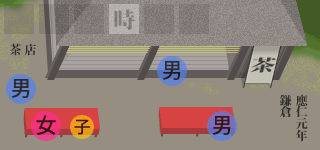

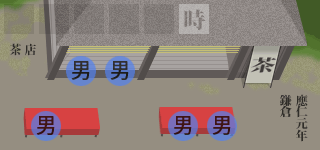

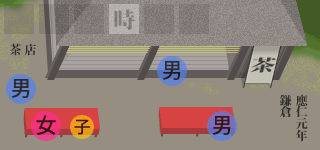

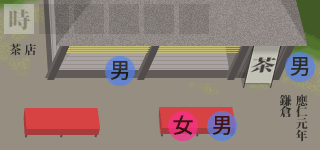

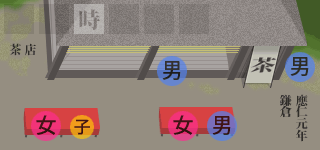

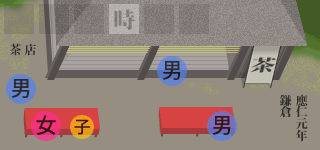

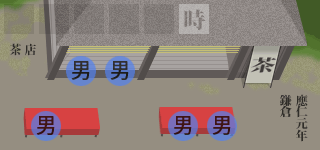

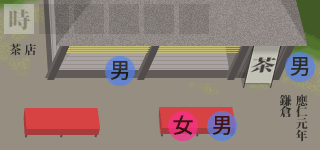

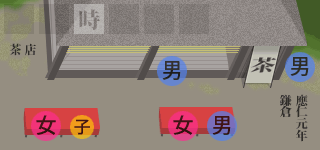

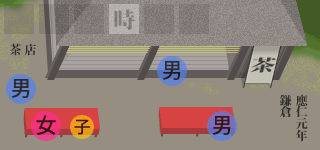

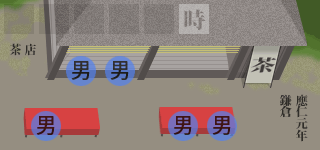

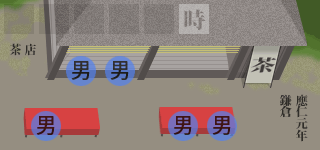

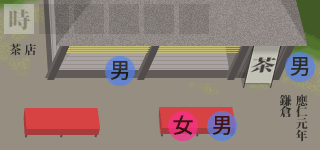

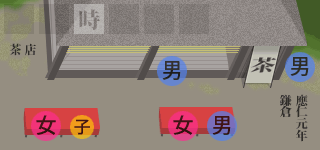

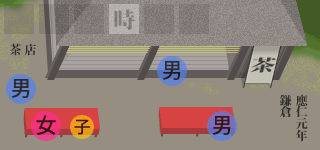

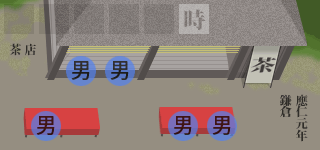

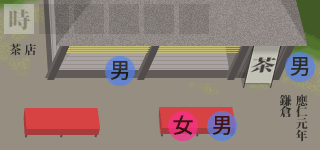

【 登場人物の選択 】

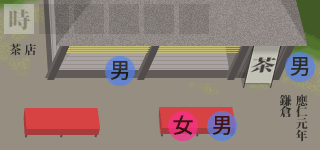

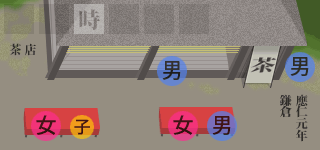

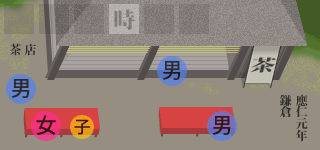

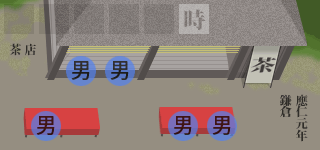

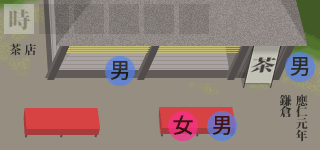

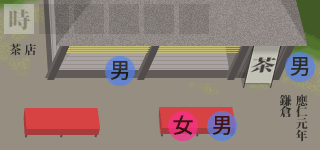

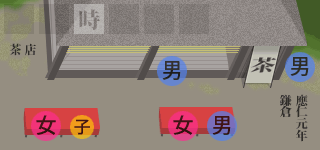

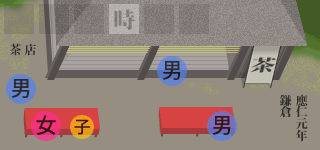

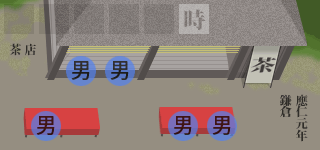

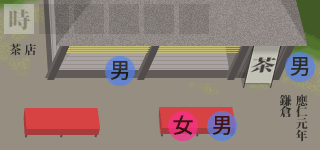

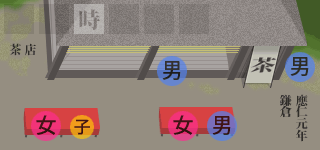

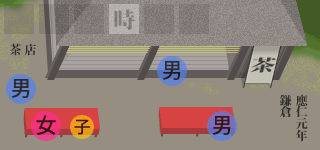

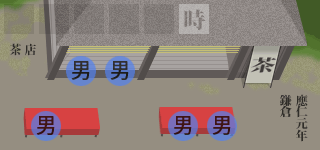

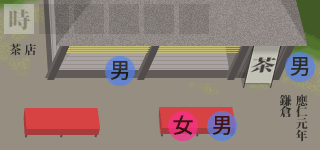

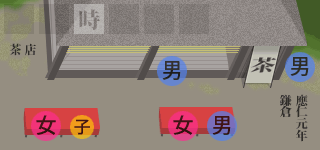

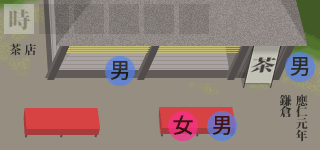

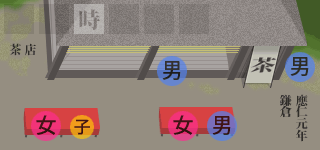

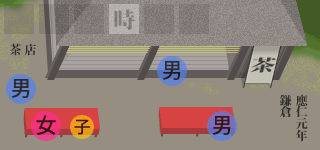

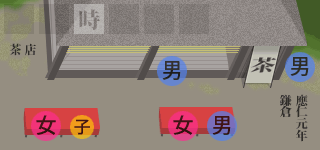

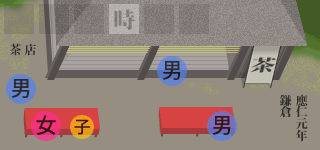

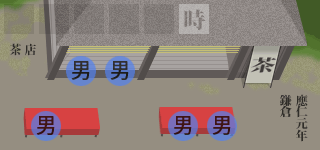

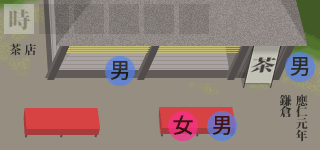

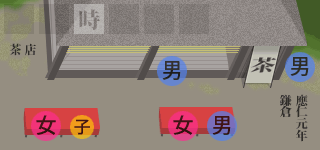

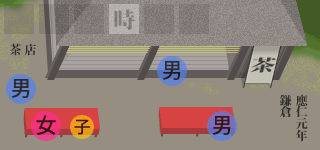

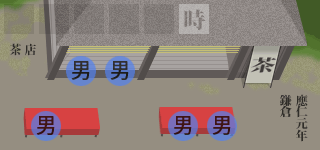

ページ上部に表示される茶店の絵に描かれた、㊚㊛ ボタンをクリックすると、その人物の話を読める。

本文中にも選択リンクがある。

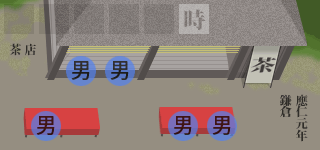

【 時間の選択 】

ページ上部に表示される茶店の絵にうっすらと描かれた、■ボタンが時間選択。「時」と表示されているのが現在。その左が過去、右が未来。

本文中にも直前直後にのみに移動する時間選択リンクがある。選んでいる人物が茶店から去るところで「後日譚」というリンクが出るので、そこを読むとその人物の氏名がわかる仕組み。

【 改訂について 】 - ver.1.1

内容はほぼ 1997年に作った当時 = ver.1.0 のまま。

但し、当時から間違いに気づいてその旨注記していた人物に関して、間違いを正す形で話を書き換えた。

また、当時から気づいていた、もうひとり応仁元年の鎌倉にいてもおかしくない人物。これを追加で登場させた。ゆえに、9人ではなく 10人になった。とはいえ、タイトルは「九人の茶店」のまま。

旧版では、次々とページを読み込む方式(=ハイパーテキスト構造)だったのでブラウザの戻るボタンで戻れてしまい、しかも戻ると茶店の絵と本文の内容がズレてしまうバグがあった。この改訂版では、そのバグを解消しつつ、ひとつのページで全てを処理する仕組み(=ハイパーテキスト風の疑似構造)に変えたので、ブラウザの戻るボタンでは目次に戻ってしまう。

また、旧版で使っていた茶店のイラストは、今にしてみれば余りにもショボいので描き直した。本当はもっとリアルな絵にしたかったが、自分の画力では無理だった。

PROLOGUE 応仁元年、鎌倉

足利家と上杉家の不和。

何十年と続く関東の支配者たち同士の争いは、関東の府たる鎌倉を何度も戦場にした。

両家の争いは未だ終結してはいない。しかし関東公方足利成氏が総州古河へ退去したことにより争いの舞台は相模から去った。鎌倉は完全に上杉家の支配下となったのである。その上杉氏も本家分家の内紛の火種がくすぶっていたが、今のところ血を流すには至っていない。

応仁元年。

京で将軍家を巻き込んで不毛な戦いが始まり、後に戦国の世の始まりとして記憶されることになる年。この頃、鎌倉は平穏であった。

八犬伝の物語では空白の時代である。

安房国主里見義実の娘、伏姫の死から凡そ十年。神女となった伏姫の八人の子たちのうち、七人までが人としてこの世に生を受けている。彼らが宿命に導かれて互いに出会い、広大な関八州に投げ出されるまで更に十年の時を待たねばならないのだ。

八犬士列伝の中に生きる人々。彼らは、この年、まだ待ち受ける運命を知らない……。

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

↑茶店イラスト内の ㊚㊛ をクリックするか、直上のリンクから選択。

✖ 元服前の美少年は、まだ茶店に来ていない。

✖ 元服前の美少年は、まだ茶店に来ていない。

✖ 元服前の美少年は、まだ茶店に来ていない。

● 元服前の美少年

元服の烏帽子親になってくれるという上杉家の家臣某の屋敷に挨拶に出向いたが、茶も湯も出なかった。この俺の烏帽子親になったとて何らの得もありゃしない。だからそんな態度も当然といえば当然なんだが、しかし面白くはない。

このまま真っ直ぐに戻るのもつまらんが、かといって何があるというわけでもなく、六浦街道を寄り道もせずに戻ってきてしまった。

大路に入ったところで「人が狸に化けた」などと騒ぐ輩がいた。

なに馬鹿なこと言ってるのか。人が狸に化けるものか。狸が人に化けるのだ。それとて真偽はあやしいものだ。人と畜生の間にはケジメがあるとものの教えにあるではないか。畜生が人に化けてはケジメも何もあるまい。

だが狸が化けたのは、いつも行くあの饅頭茶店だという。

ふん、真偽を確かめるついでに、家臣某の屋敷で飲めなかった茶でも飲んでいくか。

茶店に近づくと、知った顔が見えた。

俺は近頃話題の女田楽一座の座長に今様のくだけた歌やら踊りやらを習っている。知った顔は一座に最近加わった女で踊りの稽古をともにしたこともある。女に似た娘もいっしょにいるが、これは初めてみた。

「人が狸に化けたそうですが」

笑顔で近づいて聞いてみた。

そんな馬鹿なことがあるはずはない、と思っていたので、女の「ええ、そうなんです」という返答には困った。誰かが目くらましの術でも使ったのではないのか。店にいる武芸者風やら商人風やらは怪しいぞ。よく聞けば彼らは関東の言葉ではない。西国には怪しげな術を使うやつもいるというではないか。疑わしい。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 元服前の美少年

この田楽の女、地味にしているが美しい目鼻立ちだ。

もしかしたら俺の母親もこんな顔だったのだろうか。娘は三つぐらいか。同じ歳のころ俺にはもう母はいなかった。顔も知らぬ。

この娘は母の顔を知って育つ。

「幸せな娘だな…」

つい口がすべった。

この心のうちは誰にも見せない。そう決めたに、この女の雰囲気につい飲まれた。この女の中にある「母」に自分の母を重ねて見てしまった。俺としたことが。

「あ、痛い」

娘が何か痛がっている。

同時に娘の方を振り向いた女は、いきなり娘の手を引いて茶店から飛び出し、足早に去ってしまった。俺の方を見もしなかった。

いったい何があったんだ。

もしかして、向こうに座っている侍を見てあわてて逃げたのか。

そういえばあの女、ともに歌舞を習っている時に気付いたが、武家の礼式を知っている風だった。武家の女が田楽一座に身を落とすとは何か複雑な事情があるやもしれんな。あの娘も何か背負ってるのか。

まあいい。

ずっと立っていたが、俺も座って饅頭でも食っていこう。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 元服前の美少年

そうだ、この茶店に来たのは、元服の烏帽子親になってくれるという某の家で茶も出なかったからだ。狸騒ぎですっかり忘れていた。

元服……。

俺と同じ歳のやつはみな終わっている。俺だけがまだだ。

母もなく父もなく、俺は一人主君扇谷家の片隅で起居している。厄介者の俺を支えてくれるものはなく、継ぐべき所領もない。

ふざけやがって。

書も負けぬ。歌も負けぬ。舞も負けぬ。礼式とて隙はない。剣も弱い部類ではない。無に生まれながらこれほどできるやつは他にいるか。

悔しい。

俺ほどの男であっても、家なき者の惨めさよ。

だが見ていろ。

元服がすんだら扇谷定正公の近習職になれる。

主君に気に入られさえすれば、どうにでもなる。今まで俺を見下げていた者どもめ、屈辱を晴らしてくれるわ。俺はそこに座っているようなみすぼらしい若侍などにはならん。絶対にならんぞ。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 元服前の美少年=網乾左母二郎

容姿端麗の上、書に通じ歌舞音曲に優れていたため、関東管領扇谷上杉定正に重用され、ついには近習頭まで昇りつめる。しかし身に潔白でないところが多々あり、文明九年の頃(応仁元年の十年後)、ついに讒言されて扇谷家から追放となった。

左母二郎が八犬伝に登場するのはこの時である。

浪人となった左母二郎は、遠縁を頼りに武蔵国豊島郡大塚に流れ、書の手習いや歌舞などの師匠として大塚の人々と交わることになる。

その結果、大塚の村長夫人亀篠に「娘の浜路の夫に」とまで気に入られるが、後に亀篠は変心。浜路を陣代に嫁がせることに決めた。何も知らされていない左母二郎は、浜路の許嫁犬塚信乃を追い出す企みに加担させられるが、その際に信乃の持つ名刀村雨を自分のものとした。

文明十年六月十九日。

信乃が旅立った翌日、陣代と浜路の婚姻を知った左母二郎は、信乃との別れに悲観して自殺をはかる浜路をさらって逐電。名刀と美女を得て明るい未来を夢想した左母二郎二十六歳、これが最期の夜になる。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

● 都から来た商人

「珍しい上古の玉があるとか聞きましたが」

こう言ってこの尼は近づいてきた。

普段ならこんな茶店で商談などしないのだが、なぜか尼に誘われるまま、ふと気付くと茶店に座っていた。長旅で疲れているのだろうか。

京から持参した書画骨董の中に、確かに上古の玉がある。

それらの品々は、先日五山の一寺にて上杉家の御重臣方に内々にお披露目したばかりである。それから数日も経ていない。それを知っているこの尼は上杉家と縁のある者なのか。だが、目の前にいるこの尼の風体はあまり上品とはいえない。上杉家と縁がある者らしからぬ身形だ。いったい何者なのだろう。

件の玉は元々はさる神社の宝であった。垂仁帝の頃の作との言い伝えがあったそうだが、今となっては確かめようもない。その社は戦に巻き込まれて焼け落ちてしまい、宝物も雲散霧消してしまった。

それが今ここにあるのは、実は盗賊から安く手に入れたからなのだ。そんな事情もあって、さすがに京で売るわけにはいかない。鎌倉まで持ち込んだ所以だ。

「はよ見せてくださいな」

尼に促されて懐深く大切に持っていた錦の守袋から出して見せた。

こんな茶店ごときで宝を見せてはいけない、と呼びとめる声が心のどこかで聞こえるのだが、この尼には逆らえない何かがある。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 都から来た商人

「ほう、これが例の玉ですか」

玉を取り出して見せると、尼は目を輝かせて見入っている。なにがこの尼をしてかくまでこの玉に魅入らせるのか。

いきなり、突風が吹いた。

目に砂が入って一瞬、何も見えなくなった。痛みをこらえてあわてて目をあけると、尼は相変わらず玉を見つめている。しかも笑みすらこぼれている。

「おいくらなら譲っていただけますのやら」

尼は大量の永楽銭を積んだ。

なんと見た目とは裏腹に金持ちの尼であることよ。本当はもっと高価に売れるのだが、その額で手離そうという気になった。

……突然、そんな額で売ってはいけない、と思いなおした。

と同時に目の前の尼がなにやら苦しんでいる。介抱してもいいが、その隙にどこぞから誰かが現れて玉を盗んでいくかもしれない。

店内を見回すと、武芸者風と商人風が一人ずつ。他には母娘が一組。店の外を見れば、何やら品の悪そうな大男がいる。油断は禁物。まず、玉をわが手に戻してから介抱することにした。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 都から来た商人

尼の手から玉を取り戻そうとした途端、尼は「うおおおぉぉ」と唸った。すると一瞬目の前が真っ白になり、次の瞬間にはもうそこに玉はなく、尼のいた場所には一匹の狸がいた。

「あ……」

あまりのことに茫然として声も出ず、ただ朧げに狸を見つめるだけだった。

狸もしばらくこちらを見ていたが、すぐに茶店を飛び出して、裏手の林の中へと走り去っていった。

人が狸に化けた。

いや、狸が人に化けていたのだろう。我にかえった後、あわてて玉を探したがどこにも見当たらなかった。永楽銭にも手をのばしたが、それは小石だった。

狸に化かされた……。

おとぎ話の世界のことと思っていたのに、何と、現実ではないか。

関東は野鄙なる地。怪しげな畜生らが跋扈していても何ら不思議ではない。それなのに、ついこの鎌倉の都びた雰囲気に飮まれてしまっていた。京にいるのと同じつもりでいたのが間違いだった。

どうせ安く手に入れた玉なのだ。そう思えれば気が楽だ。だが高く売れたのにという悔しさにはどうしても勝てない。京の戦乱を避けるためとはいえ、なぜ関東なぞに来てしまったのか。こんなことなら西国に向かって周防山口にでも行けばよかった。後悔とともに脱力感に襲われている己を感じた。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 都から来た商人

「つかぬことを聞くが、京から来た人か」

何も考えることもできずボ~ッとしていたが、この声で我にかえった。

声の主は茶店にいた他の客だった。なんでも、あの二階松先生の高弟の武芸者で、これから船便にて京へ帰るのだという。見ず知らずとはいえ、東国にて京の人に会ってなぜか安らぎ覚えた。

「しかしお武家様、京の街中は西と東に別れて小戦つづき」

「ははは、東国でも公方だ関東管領だと小戦つづきよ。見ず知らずの土地の戦で死ぬより、故郷で死にたいものよ」

故郷で死ぬとはまたずいぶんと感傷的な言葉を吐く人だ。

街中で戦をしている京は、古い建物があちこちで焼け落ちて、昔の風情が失われつつある。実際に戻ってみれば、故郷などという言葉で飾る気分になれるものやら。

しかし、それでも京にしかない何か、というものは確かにあり、この人が京に寄せる思いは分からぬではない。

しばらく雑談したのち、武芸者は茶店から去っていった。

さて、自分はこれからどうすべきか。あの狸を捜し出して宝玉を取り戻したいところだが、さりとて森林深き山々に囲まれたこの鎌倉で狸一匹探すなど海にて釣り針を探すがごときもの。諦めるしかないか。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 都から来た商人

「お、京の旦那。商売もせずにこんなところにいるとは」

玉を取り戻すのは諦めて宿に戻ろう。そう思った時に声をかけられた。

鎌倉一の大店の若旦那だった。今回、鎌倉に来るにあたって、伊勢の津から鎌倉までこの店の船に世話になったのだ。

「ちょうどいい、これからどうです」

いい店があるとか言って誘ってくる。損をしたばかりで、いくら憂さは晴れるとはいえ散財する気にはなれぬのだが。

「おや、京の女しか抱けないなんて言うんじゃないでしょうね。鎌倉にだって、ほら、あっちに座っている女。ああいう美しい女もいるんだから」

よくしゃべる男だ。

しかし、美しい女といわれれば気になる。向こうを見た。ちょうど、女はこちらを向いたが、次の瞬間に店から逃げるように去ってしまった。

「おや、あんたの助平心を見透かされたか」

若旦那は笑っている。

助平心はあなただろう、と言いたい気分だが、世話になっている店の若旦那だ。笑ってごまかすしかない。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 都から来た商人

鎌倉に来て日数は経ていないが、この若旦那の放蕩ぶりは相当なものだという話はあちこちで聞いた。この戦乱の世にずいぶんとまた優雅なものだ。

「どうせこんな茶店でつぶす時間はあるんだ。楽しみましょうや」

若旦那はけっこうしつこい。

ちょっと腰をさすってみた。疲れている、という意志表示だ。

「おや、腰がお疲れ。鎌倉に来てまもないというのに、もうそんなにお盛んにやってましたか。いや~負けたな」

完全に誤解している。

「男たるものそうでなくてはいけないな。うん、男は下半身だ」

自分の都合のいい方にしか解釈しない、ということか。

ならば少しおだてて、今夜はこの若旦那に奢らせてやるか。この手の人間はおだてりゃ天まで昇るだろう。ふふっ。懐が痛まぬならばこちらも楽しめるというものだ。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 都から来た商人=禄斎屋余市

戦乱飢饉をよそに芸術に生きた足利義政の時代。それが幸いしたのか、余市は京の骨董商人として公家武家問わず大家に出入りし、富貴を極める。しかし栄耀栄華は久しからず。

文明十五年(応仁元年の十六年後)十月。

余市は管領細川政元に巨勢金岡の瞳無しの虎の名画を紹介。しかし政元が虎の瞳に目を描かせると絵から虎が飛び出してしまう。京の街を荒らす虎。将軍家に責任を追及された政元は、世を騒がした罪人として禄斎屋余市を生贄にする。

苛政は虎よりも猛し。

余市は処刑。財産も没収され、一代の富貴も虚しく泡と消えた。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

✖ いかつい武芸者は、まだ茶店に来ていない。

● いかつい武芸者

突然、強い風におそわれたのであわてて近くの茶店にかけこんだ。意外にも見知った顔があった。

「よう、芝浜の薬屋ではないか」

声をかけられた薬屋は、ずいぶんと驚いた顔でこちらを見ている。しばらくはその顔で見ていたが、急に顔を曇らせて小さな声で「鎌倉にいては危ないのではないか」と聞いてきた。

「わしは京に戻るのだ。二階松先生に付き従って京から坂東の田舎まで来たものの、わしには田舎の水はあわぬわ」

そう、京に戻るのだ。

天下に名の知れた二階松先生の弟子として関東に下り、古河では允可の高弟として師範代まで勤めた。しかし京に生まれ京に育った者には古河はいささか寂しい。

さらにいえば、あのガキ。

古河家中の足軽の伜、見八とかいう悪少年。二階松道場に入門して間もないというのにあらゆる技に見事な上達ぶりを見せるあの天才。あいつにはいつか負ける。師範代がガキに負けては恰好がつかん。京に戻る潮時だったのだ。

「ちと急ぎの用事がありますので、私はこれにて」

突然、薬屋は去っていった。

もう二度と会うこともあるまい。生涯の別れだというのに、なんともあっけない去り方をする奴よ。二階松道場御用達の薬屋のくせに、もう少し何かあってもいいだろう。それともわしが二階松道場を離れたからもはやどうでもいいと思ったのか。

ガキのことといい、薬屋の態度といい、気分の悪いことだ。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● いかつい武芸者

ふと気付くと、大路に面した席に美しい女人がその娘らしき者と並んで座っている。

関東に来てかような美しき人を見るのは初めてだ。鄙にも稀な、とはこのような場合に使う言葉であろう。なるほど鎌倉はただの鄙ではないわ。

その母娘がこちらを向いた。

なにやら異様なものを見る目だが、身に覚えはない。視線の先を追って反対側に首をまわすと、そこにはなにやら苦しんでいる尼がいた。

「うおおぉぉ」

呻きとも唸りとも言える声とともに、その尼は狸に化けてしまった。

いや、人が狸に化けるなどとは聞いたこともない。狸が人に化けていたに違いない。狸はそのまま走り去っていったが、今まで狸と話していた商人らしき男は茫然としている。ははは、狸に化かされたのであろう。

男を嘲笑しつつも、急に不安を感じた。

狸が人を化かすような常ならざる力に対して、允可の高弟などといっても武芸は無力ではないのか。一人の武芸者としていささか寒いものを感じざるをえない。

「君子危うきに近寄らず」

そうだ。こんな言葉があったではないか。

狸ごときに騙されるのは隙があるからだ。隙を作らず危険と見たら逃げるに如かず。勝てぬ相手と勝負することこそ愚かなり。

狸を見て武芸の神髄を知る。一を聞いて十を知るとはこのことだ。

なにやら急に清々しい気持ちになってきた。さきほどまで感じていた不安はどこかに去っていた。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● いかつい武芸者

そういえば狸に化かされた商人らしき男は京言葉のようであった。

「つかぬことを聞くが、京から来た人か」

狸に騙されて惚けているその男に話しかけてみた。

やはり京の人だという。なんでも書画骨董を商っているとか。縁のない世界なのでよくは分からぬが、そのようなものを買うのはそれなりの御大家に違いない。そんな商人がなんでまたこんなちんけな茶店で狸に化かされているのか。おかしな話ではないか。

「しかしお武家様、京の街中は西と東に別れて小戦つづき」

そこだ。

二階松先生の高弟とあらばどちらの陣営でもすぐに武芸師範の座は堅いであろう。だが味方した側が戦に負けては元も子もない。

「ははは、東国でも公方だ関東管領だと小戦つづきよ。見ず知らずの土地の戦で死ぬより、故郷で死にたいものよ」

故郷で死ぬ。

先行きの不安を打ち消すように、そんな言葉で飾ってみたが、死んでたまるか。京での小戦は何のための戦だ。つまるところ将軍家や管領家の後継争いではないか。命をかけるのも無駄な戦だ。

だが巧く立ち回れば将軍家武芸師範も夢ではない。

あの見八が古河公方の武芸師範になるころ、こちらは本物の公方様の武芸師範というわけだ。ふははは。

さらば東国。

商人に別れを告げ、茶店を後にした。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊚ 都から来た商人┃

✖ いかつい武芸者は、もう茶店から去った。

✖ いかつい武芸者は、もう茶店から去った。

● いかつい武芸者=無敵斎経緯

戦乱の京に戻ってからの足取りは明らかではないが、文明十五年(応仁元年の十六年後)の頃には、管領細川政元の食客として武芸を教える立場にあった。

同年九月。

五虎といわれる京で五指に数えられる武芸達人。その一人である無敵斎経緯は、管領政元の屋敷で里見家臣犬江親兵衛との試合にのぞむ。二番手無敵斎は犬江少年のあまりの強さを見て、急病を訴えて試合放棄。

強い者とは戦わない。

そんな無敵斎の無敗人生は、世の笑い物になってしまった。

余談。

無敵斎経緯と同門の見八、後の犬飼現八。彼も文明十年秋から文明十二年秋まで京都にいた。無敵斎にしてみれば面白からぬ事態であったはず。八犬伝では何も語られていないが、二階松先生の高弟同士、無言の対立があったのかもしれない。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

✖ 武蔵訛りの若侍は、まだ茶店に来ていない。

✖ 武蔵訛りの若侍は、まだ茶店に来ていない。

✖ 武蔵訛りの若侍は、まだ茶店に来ていない。

✖ 武蔵訛りの若侍は、まだ茶店に来ていない。

● 武蔵訛りの若侍

あ~疲れた。

ということで、茶店で休憩。

足柄の山奥まで行ったが、まったくの無駄骨だった。

村人は「あの親子なら京へ旅立ったそうじゃ」とか言っていたが、わかるもんか。今の御時世、京への女旅など危なくてできるわけがない。もし京に着いたとしても戦乱の渦中。もっと危ないわ。

親子は村人が隠しているんだろう。

それを、俺のような余所者がどうやって探し出せというのだ。連中はこっちの目的を知ってるはずだ。余所者に探される理由はひとつしかないからな。

そもそも、殿からこの役目を言いつけられたのは、俺じゃない。

上役のくそ野郎だ。

そんな上役に同行させられて鎌倉まで来たところで「この先はおまえ一人でやってこい」と丸投げされた。

右も左もわからぬ他領で親子を殺してこいって、無茶すぎるだろう。しかも俺は相手の顔をよく知らない。元家老の妾の顔なんて、知るわけがない。

それで、似顔絵だけ渡されて「美人だからすぐに分かるはずだ。頼んだぞ」って、わかるわけないだろ。

で、任務失敗をその上役に報告しなければならない。

あのくそ野郎、今日は江ノ島遊山で、明日に鎌倉に戻ってくるんだとさ。そこで、俺は怒られるのだろう。やってられねぇな。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 武蔵訛りの若侍

「あの~」

商人らしき風体の男が話しかけてきた。

なんでも俺の尻の下に御守札があるやもしれぬとか。腰を浮かしてみると、そこには将門神社と書いた札があった。将門神社はこれから戻る石浜の城からもそんなに遠くはない。この者は俺と同じ武蔵の者か。

「将門神社か。おぬしも武蔵の者か」

「へい」

武蔵芝浜で破傷風の薬を売っているそうだ。ならば石浜の城中でも買った者もいるかもしれない。

石浜の城中……。

殺し損ねた子供が大人になったとして、城に住む殿にどうやって近づくというのだ。その子が父親の仇討ちをしようとしたって、実際にはできるわけがない。しかも女児だ。

結局見つけられなかったからといって大勢には何の影響もないではないか。

……それでも任務失敗として上役に怒られるかと思うと、本当にやってられない気分だ。

まぁ、将門神社の御守札は買って帰るかな。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 武蔵訛りの若侍=狙渡増松

武蔵石浜城千葉介自胤の家老 馬加大記の家臣。

筆頭家老粟飯原胤度を陰謀により葬った馬加大記は胤度の一族をことごとく誅滅した。ただひとり胤度の妾、調布を除いて。だが調布は翌年、相模国にて子を出産。

風の便りにこれを聞いた大記は、老臣の柚角九念次に命じて、わざわざ相模国まで親子を探させた。これが「上役のくそ野郎」だ。

結局、その配下として、大記の悪事のすべてを知る立場にいた増松。

腹心として汚れ仕事をあれこれやらされた増松は、なぜか後に重用されることがなかった。

文明の初めの頃(応仁元年から数年後)、面白くない増松は、ついに大記の悪事を千葉家中に漏らす。その結果、大記の悪事は公然の秘密となったが、誰一人大記を恐れてそのことを問題にはしなかった。

大記失脚せず。

かくして、大記の逆鱗に触れた増松は消されることになった。あるいは、大記の悪事をばらさなかったとしても、知りすぎた男として消されていたかもしれない。

馬加大記が、殺し損ねた男子・犬坂毛野に仇討ちされるのは、数年後のことである。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

* 旧版では、馬加大記からこの任務を任されたのが「柚角九念次」であることを失念して「狙渡増松」で書いてしまい、後に気づいて注記した。改訂するにあたって、その矛盾を解消しつつ「狙渡増松」のままにするために、上役と部下という設定にして書き換えた。

✖ 大店の若旦那は、まだ茶店に来ていない。

✖ 大店の若旦那は、まだ茶店に来ていない。

✖ 大店の若旦那は、まだ茶店に来ていない。

✖ 大店の若旦那は、まだ茶店に来ていない。

● 大店の若旦那

駿州小川の津への船便を見送った後、大路を歩いて戻ってきたら、茶店にいい女がいる。鎌倉にあんないい女がいたとは、わしとしたことが、まるで知らなかった。

近づいていったら、女は娘連れ。

しかも若造と話し込んでいる。この若造、鎌倉一の美少年とかいう扇谷家に仕えるガキか。ふん、とか思って視線を移すと、先日うちの店の船で鎌倉に来た都の商人が座っている。

「お、京の旦那。商売もせずにこんなところにいるとは」

そう言って隣に座ったが、どうも浮かない顔をしている。ここはひとつパ~ッとやってやるか。

「ちょうどいい、これからどうです」

誘ってみたが、どうも反応が鈍い。

「おや、京の女しか抱けないなんて言うんじゃないでしょうね。鎌倉にだって、ほら、あっちに座っている女。ああいう美しい女もいるんだから」

そう言ったら目線が動いた。

ほ~ら見ろ。女と聞いて反応しない男なんかいないんだよ。

しかし、その途端に例の美女は店から出ていってしまった。わしの声が聞こえたかな。

「おや、あんたの助平心を見透かされたか」

京都の旦那をからかってみた。

にやにやしている。下半身に京都も鎌倉もないってことよ。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 大店の若旦那

まったく京で名の知れた商人ともあろう人が、なんでまたこんなちんけな店で饅頭など食っているのだ。

「どうせこんな茶店でつぶす時間はあるんだ。楽しみましょうや」

楽しむのもさりながら、わしは京の話など聞いてみたい。ここ数日忙しくて聞く機会がなかったからな。

なんか腰のあたりを手でさすっている。

ちっ、こっちが仕事で忙しい日々だったのに、このお人は夜な夜なそんなことをしてたのか。まったく京の人というのは抜け目がない。

「おや、腰がお疲れ。鎌倉に来てまもないというのに、もうそんなにお盛んにやってましたか。いや~負けたな。男たるものそうでなくてはいけないな。うん、男は下半身だ」

京の男に下半身で負けたとあっては鎌倉男子の名がすたる。

今夜、どこぞの店で負けぬところを見せてくれるわ。幸い、京の旦那もその気になってきたようだ。まったく好き者だね、このお人は。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 大店の若旦那=鎌倉蹇児

大店の旦那として放蕩の限りを尽くした彼は、とうとう借金までする。

ついにはその借金を返せなくなり、鎌倉を逐電。乞食にまで身を落とすことになった。放浪のはて、信濃国下諏訪にてついに足が萎えて歩けなくなった。

文明十四年(応仁元年から十五年後)六月。

乞食仲間の相模小猴子に買い物を頼んで一人になったところ、旅の武士馬加郷武に名刀の試し斬りのために斬られろと迫られる。逃げるに逃げられない鎌倉蹇児は哀れ斬り殺されてしまった。

彼の仇は相模小猴子こと犬阪毛野が果たしてくれるが、ここまで激しい転落人生は八犬伝中他に例を見ない。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

● 芝浜の薬売り

さすがに鎌倉は都会だ。

武蔵芝浜あたりとはわけが違う。店にいる二人の話をこっそり聞いてみれば、片方は都から来た商人だとか。京の人の姿が見られるなど、鎌倉ならではだ。

この茶店の饅頭もうまい。

店の場所は何度か移ったが、源平の頃より作っているという。頼朝公が幕府を開いて以来、饅頭の皮は源氏にあわせて白にしたと店の壁書にある。真偽は知らず。されど鎌倉ならではの壁書ではある。

茶店が源平以来なら、わが家も元寇の頃以来の歴史がある。

破傷風に効く特効薬を調合して数代。日比谷入江の漁師たちや、六浦と利根川を結ぶ舩乗りたちを相手に信用を築いてきた。近年は古河の御家中にもご縁があり、芝浜あたりではけっこう繁盛している薬屋である。

その店の仕入れのため、こうして時々鎌倉を訪れている。

まったく、この鎌倉の人の数はどうだ。この人々を相手に薬を売ればどれほど儲かるか知れない。まして破傷風の特効薬では関八州広しといえどもわが品に優るものはなし。商売敵はないに等しい。

いつか必ずここ鎌倉に店を出してやろう。来るたびにその思いを新たにする。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 芝浜の薬売り

いきなり突風が吹き、あわてて目をつぶった。

「よう、芝浜の薬屋ではないか」

その声に目をあけると、見知った顔があった。

古河の二階松道場の師範代をつとめている武芸者である。

武芸師範二階松山城介先生が下総古河へ下向されるおり、ちょっとした怪我がもとで高熱を発したことがあったという。その時にわが家の薬がよく効いたとかで、それ以来、先生御指名で怪我破傷風の特効薬を納入している。その窓口になっているのが、この男なのだ。

しかし古河足利家にとっては、ここ鎌倉はいわば敵地。

こんなところをうろうろしていては危ないのではないか。心配というより自分が巻き込まれたくないというのが本当のところなのだが、そっと聞いてみた。

「わしは京に戻るのだ」

意外なことを言う。

「二階松先生に付き従って京から坂東の田舎まで来たものの、わしには田舎の水はあわぬわ」

鎌倉でもこのような賑わい。まして京となればどれほどの賑わいぶりか想像すらかなわぬ。そのような京から古河に下ったのであるから、帰りたくもなろう。なんとなく分からぬではない。

とはいえ、古河と鎌倉は敵。この男とこうして話し込んでいて凶事に巻き込まれてもかなわない。

「ちと急ぎの用事がありますので、私はこれにて」

そそくさと茶店を後にした。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

✖ 芝浜の薬売りは、茶店を離れている。

✖ 芝浜の薬売りは、茶店を離れている。

✖ 芝浜の薬売りは、茶店を離れている。

● 芝浜の薬売り

さっきはあわてて店を出たものだから、大切な御守札を店に落としてきてしまった。戻ってみると、さっき座っていた場所に若いお侍が座っている。

「あの~」

恐る恐る話しかけてみたが、素直に尻をあげてくれた。

あった。

「いや、これは将門神社の御守札で、大切にしていたので助かりましたよ」

「将門神社か。おぬしも武蔵の者か」

「へい」

ま、今んところは武蔵の者だ。

いずれは鎌倉に店を移して相模の者になる予定。

だが待てよ。鎌倉に居を移したら、将門神社の御守札は遠くて不便になる。鎌倉なら鶴岡八幡か。平氏から源氏へ鞍替えなどして将門公の祟りがなければいいが。

今のうちから源氏の方と仲良くしておくか。芝浜に帰る前に鶴岡八幡でも拝んでおこう。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 芝浜の薬売り=鎌倉の薬屋

文明の初め頃、ついに念願かなって店を鎌倉に移した。

文明十年(応仁元年の十一年後)六月二十二日。

移転したとは知らない見八あらため犬飼現八は、破傷風にかかった犬塚信乃のために薬を買いに芝浜を訪れる。だが店はもうそこにはなかったのだ。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

● 旅の尼

「珍しい上古の玉があるとか聞きましたが」

こう話しかけると、その商人は驚いたようだった。心が動揺した隙に術をかけて商人を茶店に座らせた。

京から大量の書画骨董を持参した商人がいるとの噂は数日前から耳にしていた。そのような品々には何らの興味はない。しかし先日その荷駄の行列とすれ違った時に、はっきりと感じたのだ。

術に感応する玉。

めったにないその貴重な宝をこの商人は持っている。

普通の人間にとってはただの美しい玉に過ぎぬが、術を使う者にとってはこれほどの宝は他にはない。この玉を使えば恨みを晴らすことができるやも知れぬ。何としても手に入れねばならぬ。

「はよ見せてくださいな」

商人はわが術中にある。わが声には逆らえぬ。

懐深く手を入れて錦の袋を取り出した。その中に例の玉があるようだ。袋の中から強い感応力が伝わってくる。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 旅の尼

「ほう、これが例の玉ですか」

本物だ。

この玉から伝わってくる力は本物である。

もしかすると伝説の「甕襲の玉」かもしれない。

玉に向かって念じてみる。

すると、鎌倉の街を時ならぬ突風が吹いた。これはまさに甕襲の玉だ。この商人はわが為にこの玉を関東まで運んできたようなものではないか。そう考えたら何やら可笑しくなった。

「おいくらなら譲っていただけますのやら」

永楽銭を商人との間に高く積み上げた。

ふふふ、これでこの商人は何も言わない。言わせないのはわが術ゆえではあるけれど。

「うっ」

その時、胸のあたりに激痛が走った。

術が破られる……。これは人間の力ではない……。だ、誰がこんなことを。

胸がつぶれそうになりながら見回してみる。

さきほどまでは店にいなかった小さな娘。あの娘から強い光がでている。直視できない。この娘、いったい何者……。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 旅の尼

その小さな娘から発する光に射抜かれて、術が破れていく。商人にかけた術はすでに破れたのか、甕襲の玉を取り戻そうとしている。

何があってもこの玉だけは手に入れねばならぬ。

「うおおぉぉぉ」

最後の力を振り絞って玉だけはわが体中にとりこんだ。

と同時にすべての術が解けた。永楽銭は小石となり、わが体も人間の姿を保てない。

狸に戻ってしまった。

ここは、人が驚いている隙に玉を持って逃げねばならぬ。術は解けたが、玉とともに逃げきれば元はとれたというものよ。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

✖ 旅の尼は、もう茶店から去った。

✖ 旅の尼は、もう茶店から去った。

✖ 旅の尼は、もう茶店から去った。

● 旅の尼=妙椿

正体は通力を持つ狸。実はあの八房犬を育てた狸である。

八房は里見家に恨みを持つ玉梓輪廻転生の犬。それを育てた妙椿も里見家への恨みを抱く。畜生の愚かさである。

甕襲の玉で風を自在に操る妙椿が里見への怨念を形にするのは、文明十四年(応仁元年の十五年後)、上総館山城主蟇田素藤を煽り、里見に叛旗を翻させたのだ。術を使って里見御曹司義通を虜にした蟇田軍。

里見方は手も足もでないのだが、妙椿の術をもってしても勝てない相手がいた。霊玉を持つ八犬士である。

里見家の危機に、姿を現した犬江親兵衛。文明十五年四月十三日、ついに親兵衛の前に妙椿狸の命も終わる。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

✖ 女田楽の芸人は、まだ茶店に来ていない。

● 女田楽の芸人

故郷の叔父はうまくやってくれただろうか。

私とこの子は京に逃れたことになっているはず。さすがにあの男も京ならば諦めるに違いない。それにしても、山の中にて静かにこの子を育てられると思っていたに、刺客を差し向けるとは執念深きことよ。あの男にこの子を殺させてなるものか。

ここ鎌倉に逃れて女田楽一座に加わったのには危険もある。

あの男が関東管領府に出向いて来ぬとも限らぬし、その席に田楽一座が呼ばれぬとも限らぬ。化粧をして面を被るとはいえ、顔が割れることもあろう。その時はこの子だけ逃す手筈は出来ている。それでも武家の事情を知ることのできる場に身をおかねば、この子を守りきれない。そう考えてのことなのだ。

……そんなことを朧げに思い出しながら油断していたのかもしれない。

突風が吹いた時、口を開けていたようだ。喉に砂が入ってしまった。今夕田楽の練習があるというに、声が出ない。

茶で喉を漱ごう。

そんな贅沢なことを考えたのは、この子がこの茶店の饅頭が好きだからだ。二人並んで座れる席が空いていてよかった。

ほっと一息ついてわが子を見ると、他の客の方を真剣に見ている。

視線の向こうを見ると、一人の尼がわが子の方を睨むように見返している。と同時にわが子に怯えているかのようにも見える。何者なのだ。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 女田楽の芸人

「うおおぉぉ」

わが子を睨んでいたその尼は、そう唸ると同時に、狸に変身してしまった。

なんと……。

狸が走り去ってしばらくは、ただその場所を見つめていた。

また尋常ならざる出来事に遭遇してしまった。わが子を生む時もそうだった。懐胎三年にも及んだのだ。それゆえに殺されずに済んだのであるけれど、今度のことは吉兆なのか凶兆なのか。

突然、わが子が振り向いて言った。

「あの女の人、やっぱり人じゃなかったね」

やっぱり?

この子はあれが人じゃないことを見抜いていたのか。わが腹から生まれながら、この子はどうも普通ではないところがある。初めは不気味にも思ったが、命を狙われながらこの戦乱の世を生きていくのだ。普通の子に生まれなかったことがかえって幸せなのかもしれない。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 女田楽の芸人

狸騒ぎで饅頭が喉を通らず、つい茶店に長居してしまった。

そろそろ店を出ようとしたところ、大路の北から笑顔で近づいてくる少年が見えた。今年で十五とか。お侍の子なのに田楽一座に歌舞音曲を習いに来ている。

「人が狸に化けたそうですが」

狸騒ぎの噂はもう広まっているらしい。

事実なので「ええ、そうなんです」と答えたが、何か不満そうだ。

この少年、鎌倉一と言ってもよい美しい顔だちをしている。しかし、どうも不遜な態度がありありと見え、笑顔もぎこちない。可愛げのある子ではない。正直言うとあまり好きではないのだけど、座長の知り合いなので冷たくするわけにもいかず、ちょっと困る。

わが子はこの少年と初対面。少年の顔をちらっと見ただけで、あっちを向いてしまった。この子もこの少年が嫌いなのかしら。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 女田楽の芸人

それにしても、この少年は侍なのに田楽の座長に今様の歌舞を習うなんて珍しいこと。書にも通じ歌舞もできてこの美形。不遜で可愛げのない性格なのは無理からぬことかも。

「幸せな娘だな…」

ふと少年の口からそんな言葉が漏れた。

その時の表情は一瞬寂しげに見えたが、すぐにそれは消え歌舞の話題に転じた。ちょっと意外ではあった。

「あ、痛い」

後ろでわが子の声がした。

ふりむいた瞬間、背筋が凍る思いがした。向こうに座っている男。石浜の城で見たことがある。さては、わが子を殺しに来た刺客はこの男か。

あわてて、わが子の手を引っ張って茶店を出た。

私の顔は知られているかもしれない。ここで顔を見られたら、わが子の女装もばれてしまう。仇討ちを恐れて父のみならず子まで殺さんとは執念である。だが、この子は見つけさせるもんですか。私も執念だ。日々仇討ちを恐れているがよいわ。

わが子よ。娘として育てることを許して。

その姿があなたを守る鎧なのよ。いつか父の死の真実を教えてあげるから、その日まで、あなたはその姿に耐えて。

鎌倉の街を足早に歩きながら、ちょっと涙が出た。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

✖ 女田楽の芸人は、もう茶店から去った。

● 女田楽の芸人=調布

千葉家筆頭家老粟飯原胤度の妾。

粟飯原胤度は馬加大記の陰謀にはまって命を落とし、一族はことごとく処刑された。妾の調布は懐胎を疑われるが血塊の病として命を救われ、故郷相模国足柄郡犬坂村へ帰った。翌年、実は懐胎だった調布に男子誕生。

三年後に子供の誕生の噂を聞きつけた馬加大記は家臣を犬坂に派遣して調べさせたが、その時には調布と息子(といっても刺客の目を逃れるために娘として育てているが)の毛野はそこにはいない。鎌倉に逃れ、そこで女田楽一座に加わった。

文明九年(応仁元年の十年後)秋。

調布は毛野に、粟飯原胤度の死についてすべてを話し、その冬に病死。毛野が復讐を決意したのはこの時であった。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

✖ 芸人の娘は、まだ茶店に来ていない。

● 芸人の娘

母者と街を歩いていたら、いきなり強い風が吹いた。

のどに砂が入って声がおかしくなった母者は、何か飲むといって茶店に連れていってくれた。うれしい。

この茶店はまんじゅうがうまいから好きだ。

この街に来てから三度目だけど、本当はもっと連れてきてほしい。でも母者も女田楽一座で忙しいから仕方ない。

変だ。

むねのあたりが変だ。

むねに下げたお守袋から光が出ている。その光は、向こうにいる女の人に向かっている。女の人……のようだけど、人なのかな。なんか違う感じ。あの人なんなのだろう。

こっちを見ている。

こわい顔だけど、けんかなら勝てそうだ。おびえているのかな。私がけんかに強いの分かるのかな。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 芸人の娘

こっちを睨んでいたあの女の人が変わっていく。

あ、しっぽが生えた。やっぱり動物だったんだ。

おなかの中になんか玉みたいなものも見える。あの玉いいな、欲しいな。使ってみたい。でも、玉はひとつ持っているから、もうひとつ欲しいなんて言っちゃいけないのかな。

なんか犬みたいだけど、犬じゃないのかな。

走っていっちゃった。

むねに下げたお守袋から出ていた光は消えちゃった。

お守袋の中の玉と、あの玉となにかでつながっているのかも。だったらまた会えるかも。

「あの女の人、やっぱり人じゃなかったね」

母者に言ったら、おどろいた顔でこっちを見ている。

やっぱり母者にはあの女の人の正体は見えなかったのかな。前から思ってたんだけど、私に見えて母者に見えないものっていっぱいあるみたい。あんまり見えたことを言わないようにしたほうがよさそう。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 芸人の娘

母者はいつもよりゆっくりまんじゅうを食っている。

いつもはもっと素早く食う。食べ物はゆっくり食べなさいっていつも言っているのにうそつき。だけど、今日はうそつきじゃない。

向こうからニコニコしながら歩いてくるお兄ちゃんがいる。とつぜん母者に話しかけた。なんだ知り合いだったのか。ばかみたいに笑ってるのかと思ったらちがった。

このお兄ちゃん、きれいな顔してる。でも、なんか好きになれない顔。

反対を見ると、おじさんがふたり話している。

怖そうなおじさんときれいな服を着ているおじさん。でも、聞いたことがない言葉。どこの人なんだろ。

みやこ?

ふ~ん、このおじさんたち、みやこから来たのか。

みやこってすごいって聞いてるけど、このおじさんたちそんなにすごいのかな。そんな風にはぜんぜん見えないのに。変なの。

なんか飽きちゃった。

他におもしろそうな人、来ないのかな。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊚ 都から来た商人┃

● 芸人の娘

また何かむねのあたりが変だ。

むねのお守袋にある玉がまたなにか動いている。

さっきお侍のおじさんが店に来てからかな。

でも、このおじさんは犬とか猫とかじゃないみたいだし。人だし。でも、なんかむねが……。

「あ、いたい」

むねが痛い。

お守袋がいたい。

母者がふりむいて、すごい顔してる。

急に母者に手をひっぱられて茶店から出た。まだまんじゅう全部食べてないのに。手が痛い。

あの山の中の村から鎌倉に来た時もそうだった。

いきなり、手をひかれて走らされた。どうしてそんなに急ぐのかな。あの時も手が痛かった。

母者はなにか隠している。

わたし、女の子なのにちんちんある。母者とはちがう。

この前、座長さん家の子にあそこ見せてもらったけど、やっぱり女の子でちんちんあるのは私だけみたい。なぜ……。

わたしっていったい何者なの。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊚ 元服前の美少年┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 武蔵訛りの若侍┃

┃㊚ 大店の若旦那┃

┃㊚ 都から来た商人┃

✖ 芸人の娘は、もう茶店から去った。

● 芸人の娘=旦開野(犬坂毛野)

女装させられているが、実は男。智の玉を持つ八犬士のひとり。

粟飯原胤度の子として馬加大記から命を狙われる。刺客の目を逃れるため、母に女装させられ娘として育った。

文明九年(応仁元年の十年後)秋。

病死直前の母から父の死の真相を知って復讐を決意。

以後も女装をつづけ女田楽師旦開野として暮らしながら、密かに武芸を鍛練。時をうかがった。

文明十一年五月十六日暁天。

武蔵国石浜城対牛楼にて、女田楽師旦開野として近づき、父の仇馬加大記を討つ。時に毛野十五歳。

血塗られた楼閣で颯爽と八犬伝世界に姿を現す犬坂毛野。だが八犬士の群れに加わるのは、文明十五年まで待たねばならない。毛野は、まだ直接父を手にかけたもうひとりの仇を探して放浪を続けなければならなかったのだ。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

● 流れ者の大男

田舎の賭場はしょぼすぎて、俺様には合わねぇ。

ってことで、都会の賭場で大儲けしてやろうと思って鎌倉まで来たのに、大損させられちまった。

仕方ねぇから、誰かを拳で脅して金を奪い取るしかねぇ。

茶店にいるあの商人は、俺様の勘だが、金を持っていそうだ。

店を出た跡をつけて、人目のない所で殴り倒して金を奪ってやるぜ。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 流れ者の大男

あの商人と話している尼は、俺様の勘だと、悪い女に違いねぇ。

くそ!

俺様の獲物だ。あの尼に先を越されちゃたまんねぇ。どうしたもんか。

と思ったら、尼めが、永楽銭をいっぱい持ってやがった。

そういうことなら、殴り倒すのは尼の方でもよさそうだな。悪い女から奪うんだから、これは善行よ。

┃前を読む 🈜┃🈝 次を読む┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ 芝浜の薬売り┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

● 流れ者の大男

尼が狸に?

ど、どうなってる?

いやいや落ち着け。

あの狸は、商人から何か光るものを奪っていったよな。宝玉か?

よし、狸をとっつかまえて、宝をいただきだ。

大男は茶店の前から足早に走り去った。

┃前を読む 🈜┃🈡 後日譚┃

┃㊛ 女田楽の芸人┃

┃㊛ 芸人の娘┃

┃㊚ いかつい武芸者┃

┃㊛ 旅の尼┃

┃㊚ 都から来た商人┃

┃㊚ 流れ者の大男┃

✖ 流れ者の大男は、もう茶店から去った。

✖ 流れ者の大男は、もう茶店から去った。

✖ 流れ者の大男は、もう茶店から去った。

● 流れ者の大男=桫欏犬太

酒と賭博と悪事を尽くして鎌倉を追われた犬太は、文明六年(応仁元年の七年後)下総国行徳にたどりついた。

そこは、官憲の目がゆるく、やりたい放題にできる。そう甘くみた犬太は、町民から金をまきあげることにした。文句を言う奴は、得意の拳で黙らせる算段だ。

だが犬太は知らなかった。行徳には最強の男・古那屋の小文吾がいることを……。

小文吾に殺された犬太だが、皮肉なことに、その名前は、犬田小文吾として受け継がれて残ったのだ。

┃前に戻る 🈜┃🈠 話の最初┃タイトル┃

* 旧版にはなく、改定にあたって追加した 10人目。

* 桫欏犬太は、八犬伝中で鎌倉にいた事が明記されている人物のひとり。だが、旧版執筆中はそれを失念して登場人物に入れなかった。ただ、既に完成している 9人の話に割り込ませるのは難しかったので、茶屋の外にいて他の人物と関わらない形での登場になった。